概要:

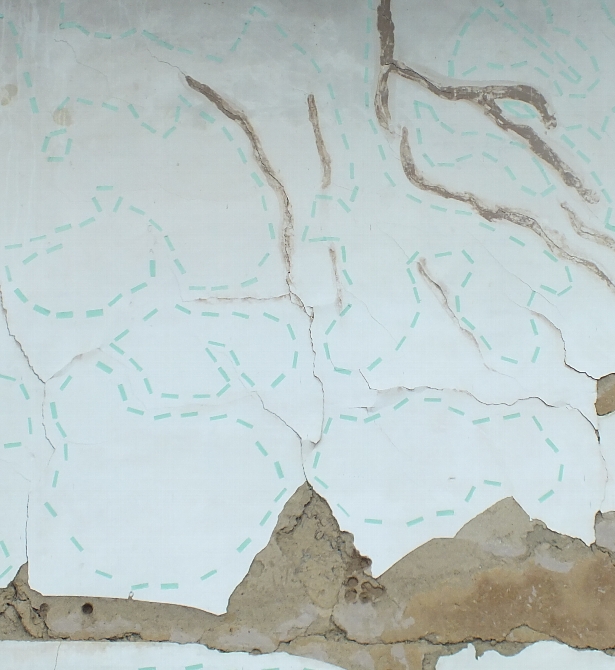

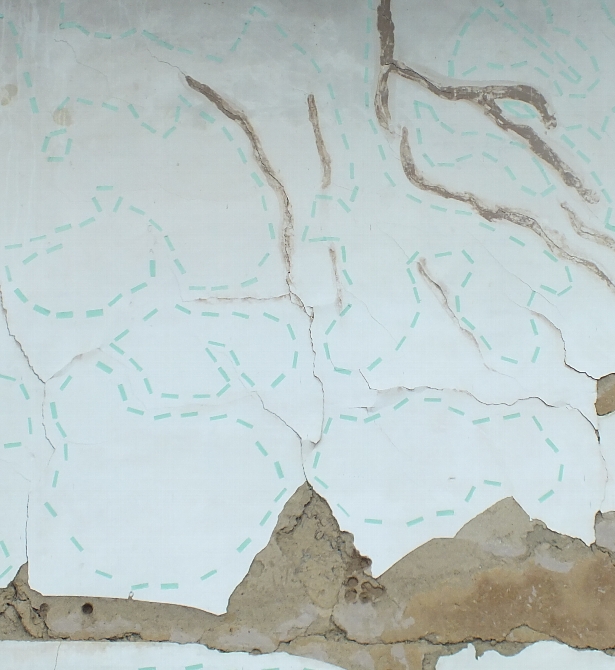

増田地区の当土蔵建物は、明治後期より使用されてきており、商店街通り側に店蔵が建ち、その奥に主屋が繋がった一般的な長屋の形式といえる。これらの建物の木軸架構の柱間は、木小舞をブドウ縄で編み込み固定したものが多く、真竹による小舞を稲藁で編み込む工法よりも壁剛性が高まる仕様とされている。これは冬の時期の深雪の規模が大きいことから、長期的に積雪の荷重がかかり続けても、構造体として十分に持ちこらえられるようにする下地レベルでの技術的配慮といえる。しかしながら、数百年レベルでの荷重の影響は徐々に建物にも影響を及ぼし、当該建物については、外観の一次検査により、土蔵の中塗り土と上塗りの漆喰部分の浮きが顕著になっていた。本研究では、この漆喰の面剥がれ部周辺における浮きあり・浮きなし部分の面積データを反発度試験により確認した上で、外観二次検査により、浮き部分についての小径コア抜き試験と強度測定、かさ密度・含水率の測定などを行い、次の補修に向けた表面仕上げの劣化度を評価した。同様に、岩手・千葉家・佐藤家の唐獅子土蔵建物は、100年前に花泉地区の左官職人である吉田春治が伝統的技法を用いて建てた土蔵漆喰建築であり花泉に残る4棟に含まれる。明治期の気仙左官の傑作として技術的・意匠的に価値の高い唐獅子が備わっている。東日本大震災で被災し、漆喰壁の崩落や外部の損傷が確認されたがその風格が衰えることはないため、補修履歴が確認できる形で文化財的価値を継承するための外観の劣化度調査を、増田の土蔵建築と同様の方法で予備試験を実施したが、実施計画は未だ検討中である。

|