研究内容RESEARCH

はじめに INTRODUCTION

陸上には、乾燥・高温・栄養飢餓などの厳しい環境下で生き抜いている光合成微生物の気生微細藻類がいます。その微生物には計り知れない潜在能力があり、生物の生き様を探るうえで重要なテーマが秘められています。そのような微生物の能力を見極め、バイオ燃料やカロテノイドなど有用物質の生産株として活用し、より豊かな社会をつくり出せると考えています。

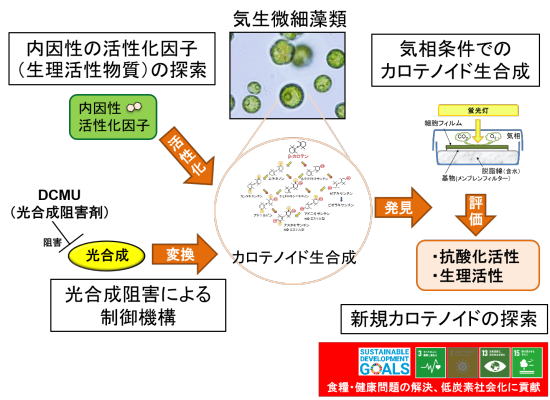

気生微細藻類の新規カロテノイドの探索と生産技術の開発

Aerial microalgae for Carotenoid production

カロテノイドは、高い抗酸化活性をもち、その特徴的な構造(炭素40からなる、共役二重結合を多くもつなど)により有用な生理活性を示すことから、食品・化粧品・医薬品・飼料など、様々な分野の原料に用いられています。自然界において、カロテノイドの主な生産者は、植物や藻類、シアノバクテリアなどの光合成生物です。カロテノイド生合成の遺伝子は徐々に明らかになってきていますが、その制御機構はいまだ不明なことが多いです。陸上で生活する光合成生物は様々いますが、気生微細藻類の中には、マルチナカロテノイド生産性があり、例えば、高塩濃度下や気相条件下など過酷な培養条件で、カロテノイド生合成が活性化され、蓄積量が増加するものも見つかってきました。気相条件は、通常の微細藻類が育たない環境で、独自の生合成制御機構を有する可能性があります。新しいカロテノイド生産株の探索を続けつつ、カロテノイド生合成の制御機構の解明に取り組み、新たなカロテノイド生産技術を確立できるように研究を進めています。

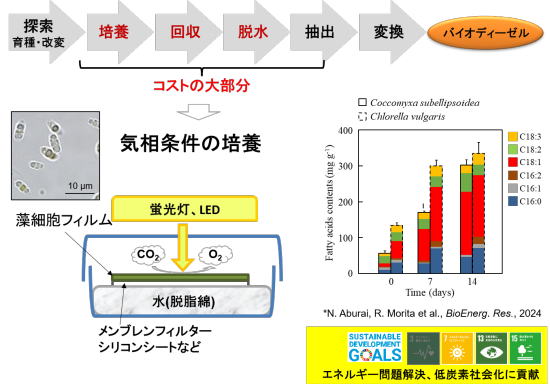

気生微細藻類を用いたバイオ燃料生産

Aerial microalgae for Biodieasel production

微細藻類は、高等植物と比べ非常に高いバイオ燃料(バイオディーゼル)の生産性が期待されており、食糧と競合しない新たなバイオ燃料の原料として注目されています。気生微細藻類は強光や乾燥しているなど、陸上の過酷なストレス環境下で生活していますが、そのような環境ストレスに対応するために、脂質を多量に蓄積する種がいることがわかってきました。気生微細藻類ならではの生活環境である気相条件に注目し、バイオフィルムによる新規培養法に取り組んでいます。藻細胞をフィルターなどの基物上に付着し、気相の中でその細胞フィルムを培養します。ふつう微細藻類は、水圏(海、川、湖など)で生活していますので、気相環境下では死滅してしまいます。しかし、はじめから気相環境で生活している気生微細藻類は、この方法でも培養が可能です。将来的に、元々の生活環境を模した壁面培養法など、これまでにない微細藻類の培養方法を開発していきたいと考えています。

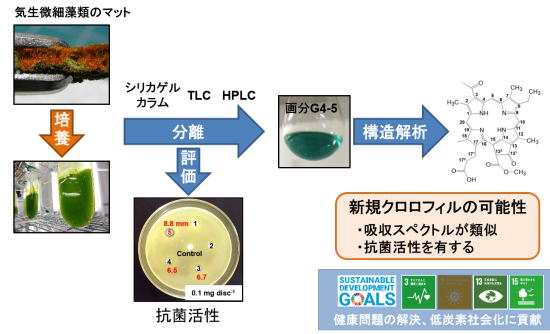

光合成微生物由来の生理活性物質の探索

Bioactive compounds derived from photosynthetic microorganisms

自然界で生きる多くの生物は、生存に必要な生体成分(糖質、脂質、タンパク質など)の他に、二次代謝産物である(天然物とも言われる)生理活性物質を作り、生きています。特に、微生物は多くの興味深い生理活性物質を作っており、わが国では実に多様で有用な生理活性物質が発見されてきました。海洋環境には様々な微細藻類が生活し、その多様性から、多くの生理活性物質が見つかってきました。陸上で生活する気生微細藻類にも興味深い生理活性物質が見つかることを期待し、抗菌活性を指標に探索・単離・構造解析を進めたところ、クロロフィル様の化合物が抗菌活性を有する可能性があることがわかってきました。クロロフィル色素は、水、酸素、光などにより容易に分解するため、不安定な化学構造をしています。単離の工夫、化学構造の解析の工夫などにより、この未知なる抗菌活性物質の正体を明らかにすることを目指しています。

窒素固定菌を用いた気相条件での水素生産の検討

Hydrogen production under aerial-phase conditions using nitrogen-fixing

bacterium

水素社会の実現に向け、その原料である水素の生産も注目されています。現在の水素生産のほとんどは、水蒸気改質法と呼ばれる、化石燃料を原料とする方法に依存しています。私たちは、光合成微生物である光合成細菌(窒素固定菌)に注目し、その水素生産技術の可能性にチャレンジしています。光合成細菌は培養液中(水相条件)での生産性向上に向けて、鋭意研究されています。ところで、気生微細藻類は壁面で生育し、光合成をしていることが予想されますが、窒素源がどこから供給されるのか不思議でした。微生物の単離を試みたところ、緑に染まったスチール看板から気生微細藻類を取得するとともに、窒素固定菌の取得にも成功しました。この菌株は窒素固定をする際に、副産物として水素を産生することがわかりました。通常、窒素固定菌(水素生産菌)は嫌気性の細菌であり、嫌気条件下でしか水素が産生できないと言われています。しかし、興味深いことに、取得した菌株は、酸素をいくらか含む条件でも水素を産生できることがわかりました。(通常の空気の酸素レベルは未達成で、今後の課題です。)陸上で生活する窒素固定菌を利用して、気相条件下でバイオ水素が生産できないか、研究開発を進めているところです。

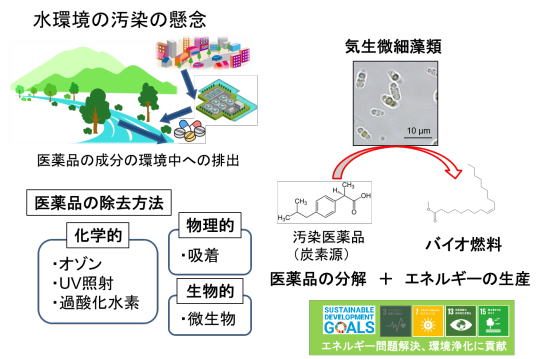

気生微細藻類による医薬品生分解

Biodegradation of pharmaceuticals by aerial microalgae

私たちの生活では様々な医薬品が使われています。医薬品はその効果がなるべく持続されるように、分解しにくくなるように作られているようで、服用された多くの医薬品は代謝分解せずに体外に排出されることがあります。排出された医薬品は、下水処理場でほとんど処理されますが、一部は処理されずにそのまま排出され、環境中に残留していることが、徐々にわかってきました。特にここ最近は、解熱剤をはじめとする一般市販薬の需要が高まっているため、河川の医薬品汚染はますます進んでいる恐れがあります。(特に、下水処理施設が整っていない国々では、問題が深刻化しています。)下水中の医薬品などの微量成分の処理方法はいくつかありますが、最近の研究により、いくつかの微細藻類が、医薬品を生分解できることが示されてきました。私たちは、様々な機能性成分を蓄積できる気生微細藻類に注目し、もしも医薬品を生分解できて、例えばそれを炭素源にしてバイオ燃料に変換できたら面白いなと考えています(一石二鳥)。いずれにしても、この研究は最近始めたばかりですので、まず医薬品を生分解できる気生微細藻類を探索し、その分解過程も明らかにしていきます。