こども若者★いけんぷらす

内閣官房 こども家庭庁設立準備室・こども家庭庁における、こども若者★いけんぷらすの活動に参画しました。

期間は、2022/11~(30代手前)です。

この活動の意義

現在施行されている「こども基本法」の第三条の三・第十一条等に基づき設立された、こども・若者の意見表明の場です。

定期的に募集されるテーマに適合した年齢かつ参加申し込み等が通れば、意見表明に参加できます。

参画した内容

| 年/月 | テーマ | 説明 |

|---|---|---|

| 2022/11 | こどもや若者が意見を言いやすい仕組みとは? こども家庭庁のチャレンジへの協力者を募集します! | 説明 |

| 2023/10 | 『こども大綱』『こどもまんなか社会』をいっしょに考えよう | 説明 |

| 2024/1 | いけんぷらすをもっと多くの人に知ってもらいたい!! | 説明 |

| 2024/2 | 安心してこどもを産み育てられるために、 どんな社会になってほしいですか? | 説明 |

| 2024/7 | 「結婚」「子育て」したい?したくない? | 説明 |

| 2025/7 | AI、ロボット、宇宙開発、、、科学技術で 世の中を良くしたい!と思ったこと、おしえて。 | 説明 |

| 2025/8 | 男女が共に活躍でき、暮らしやすい 社会について、一緒に考えよう | 説明 |

| 2025/10 | みんなに分かりやすいホームページにするには、 どうしたらいいかな? | 説明 |

| 2025/10 | 「子どもに対する暴力撲滅行動計画」 本当に必要なこと、書かれてる? | 説明 |

2022/11

「こどもや若者が意見を言いやすい仕組みとは?こども家庭庁のチャレンジへの協力者を募集します!」に対面・アンケートで参加しました。

正確には、まだこども家庭庁は開庁されておらず、いけんプラスはできていなかったのですが、こども基本法に向けた準備のような位置づけで開かれたイベントです。

内容はタイトルの通り、こどもや若者が意見表明をする場はどのように確保すべきか、やり方はどうするべきかを中心に話し合われました。

2023/10

「 『こども大綱』『こどもまんなか社会』をいっしょに考えよう 」に対面で参加しました。

内容はタイトルの通り、こども大綱やこども・若者が中心となる社会形成はどのようにするべきかを話し合いました。

参加したグループでは、特に障がい者などのダイバーシティの配慮について取り上げられたと思います。

そのなかで私は、持病である先天性眼瞼下垂症のような(脳性まひや一型糖尿病などに比べて)些細なレベルのものであっても障がいはあり、見た目などの先入観で判断せず、個々の状況に応じた支援が必要だと話した記憶があります。

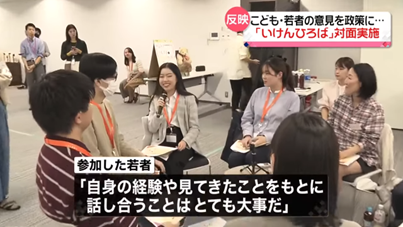

写真

日本テレビ系列で取り上げられた映像

2024/1

「いけんぷらすをもっと多くの人に知ってもらいたい!!」に対面で参加しました。

内容はタイトルの通り、こども若者★いけんぷらすをこども・若者世代だけではなく、大人の世代にも普及するにはどうしたら良いかについて話し合いました。

確か炎上していた気がしますが、高校生の男女が映った中高生向けパンフ、こども若者★いけんぷらすの紹介動画についてワイワイ意見を言った気がします。

(後に意見は会議室の反響でもみ消される形となったような記憶があります。しっかり聞くなら、各個人にピンマイクをつけてもらう、ショットガンマイクがあるカメラで撮影するとか工夫が欲しいところです。)

2024/2

「安心してこどもを産み育てられるために、どんな社会になってほしいですか?」に対面で参加しました。

内容はタイトルの通り、こどもを産んだ後の政府や地方自治体の支援について話し合いました。

自分のチームでは、特にフードバンクやこども食堂といったこどもの相対的貧困に対する支援について取り上げました。

写真

小倉 元大臣らが書いたプレート

2024/7

「「結婚」「子育て」したい?したくない?」に対面で参加しました。

内容はタイトルの通り、こどもを産み育てる環境整備について話し合いました。

将来的にこどもを産み育てる意思はあるが、出会い、出産・子育て費用、サポート体制の整備について話した記憶があります。

2025/7

「AI、ロボット、宇宙開発、、、科学技術で世の中を良くしたい!と思ったこと、おしえて。」に対面で参加しました。

内容はタイトルの通り、科学技術について話し合いました。

科学技術へ興味がある人が大半で、それと各自の専門性を活かした意見交換がなされたと思います。

設問で「研究者などの科学技術やイノベーションに関わる職へ就きたいか」というのは、それらを進めるのは研究者というバイアスがかかっているのではないかと指摘しました。

例えばエンジニアがあげられます。

また、科学技術やイノベーションに興味があるかという内閣府の調査結果においては、結果を回答者の性別属性で分析していくと、興味があるのは男性に偏っているのではないかと意見を出しました。

現実、本学でも化学系を除いて男性の学生の比率が高いことを根拠にあげました。

人口減少が想定されていく中で、教育現場に限らず、親やその他全世代へ向けた取り組みが必要だと思われます。

そして、「科学技術を理解してもらうために必要な取り組み」については、その1つとして、理系学生の教員免許(教職課程履修)のハードルの高さをあげました。

もちろん、社会人枠として各教育委員会が採用枠を設けているものの、即戦力として新卒の理系学生の確保が重要だと考えます。

簡単にできそうなものとしては、工業の教職課程取得単位の特別措置を他教科へ広げていくのが手だと思います。

2025/8

「男女が共に活躍でき、暮らしやすい社会について、一緒に考えよう」に対面で参加しました。

その中でも、アンコンシャス(無意識な)ジェンダーバイアスについて話し合いました。

過去に所属していた吹奏楽部の男女比、現在属している大学での男女比、小中高の各科目における教員の男女比などを述べました。

他の方の意見も踏まえると、アンコンシャスであるからこそ、広く染みわたっており、内閣府の資料の通り、どこか一部分ではなく、幅広く長期にわたっての対応が必要だと思いました。

写真

立て看板

2025/10-1

「みんなに分かりやすいホームページにするには、どうしたらいいかな?」に対面で参加しました。

この会では、内閣官房のこども向けページのレイアウトについて意見を交わしました。

対象年齢は小学校高学年~中学生あたりとのことでしたが、左記に関わらず見やすい表現・デザインはできているかがテーマとなっていました。

まだ公開されていないためどこまで書いてよいかわかりませんが、すべての人が見やすいというのは時には難しいと感じました。

とある団体でHP作成に参加しており、そこでの制作活動に活かせそうなアイディアをもらえたと思います。

2025/10-2

「「子どもに対する暴力撲滅行動計画」本当に必要なこと、書かれてる?」に対面で参加しました。

この会では、班ごとに指定されたトピックについて意見を交わしました。

内容については性質上詳しく触れられませんが、男女同じ比率のグループだったため、それぞれの立場での意見やファシリテーターからの質問の回答ができ、最終的な成果物への改善に活かされたと思います。