3-2.環境モニタリングシステムの小学校環境教育への活用

小学校の環境教育には明確な教材やガイドラインがない中、品川区では新たに市民科という教科を設け、環境教育を位置付けようと試みている。しかし、実際の児童や教員は環境問題をどのように考えているかは明らかではない。そこで、まずは児童側の環境意識の現状調査を行って状況を把握するとともに、品川環境モニタリングシステム「シナモニ」への興味・関心度を検証した。

■品川区の学校環境教育

(1) 市民科について

品川区では日本初の小中一貫教育制度を取り入れた学校を創設した。ここでの品川区の小中一貫教育要領は先進的な試みであり、その1つに「市民科」の創設がある。「市民科」とは子供が生産的な活動を行える資質や能力、また社会の構成員としての役割を遂行できる市民性を身に付け、さらに急激に変化する社会に主体的に対応できる力を備えることを目標とする。

市民科の教育要領は5領域15能力を設定してカリキュラムを構造化している。この5領域は①自己管理領域②人間関係形成領域③自治的活動領域④文化創造領域⑤将来設計領域である。

この指導要領では子供の成長とともに身についた力として高まっていくように義務教育を1.2年生、3.4年生、5.6.7年生、8.9年生と分けて発達性を考慮してカリキュラムを構成している。

(2) 環境教育と市民科の関係

環境教育は現在では理科や社会科などの各教科の中に取り入れられており、きちんとした教科とはなっていない。しかし、この市民科のカリキュラムでは環境教育という分野が位置づけられている。具体的に見てみると、3.4年生では将来設計領域の社会的役割遂行能力「環境を守る」として、5.6.7年生では自己管理領域の責任遂行能力「社会・生活環境への関心」として位置づけられている。このうち3.4年生では主にゴミ問題にから環境について考えることができたかをポイントとしており、その他の環境問題は5.6.7年生で学習するように指導されている。5.6.7年生の指導では環境を守る立場として取り組みを工夫し、学校の内外に向けて発信するなど効果的な改善策を考えているかがポイントとしている。

■児童の環境意識と「シナモニ」への興味

児童の環境意識を調査するため、アンケート調査を行った。以下にその調査概要について述べる。

(1) 調査目的

児童の環境に対する意識や関心はどの程度なものなのか、現在の児童がどのような環境問題に対して問題意識が高いのかを調査すること目的としている。

(2) 調査対象

品川区内の屋上緑化実施小学校と非実施小学校を合わせた6校の5年生235名を対象とする。

・第四日野小学校 40人 ・浜川小学校 51人

・台場小学校 40人 ・芳水小学校 56人

・八潮北小学校 25人

・日野学園 23人

(3) 調査項目

①環境問題全般について

・関心のある環境問題

②地球温暖化とヒートアイランド現象について

・地球温暖化とヒートアイランドの認知度

・ヒートアイランド現象の原因・影響・対策

③シナモニについて

・利用状況と目的

なお、シナモニに関する質問にあたっては、事前にホームページの紹介やヒートアイランド現象の説明資料や打ち水イベントちらし等を配布した。この資料の詳細は(5)で解説する。

(4) 調査結果(小学校6校235人)

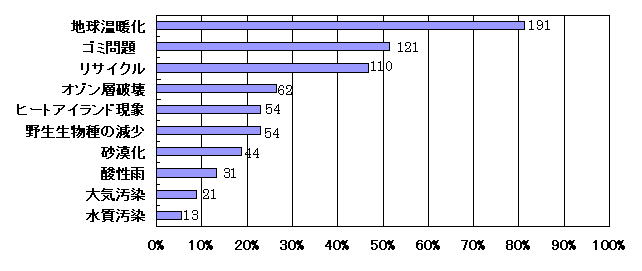

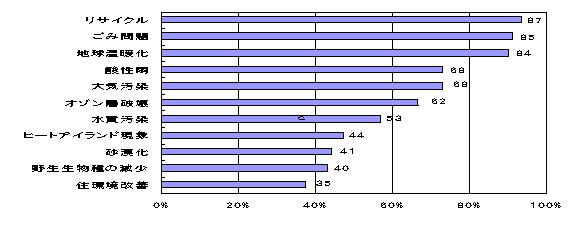

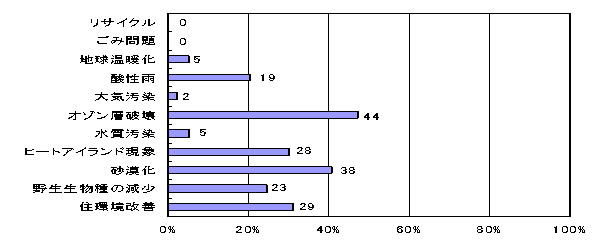

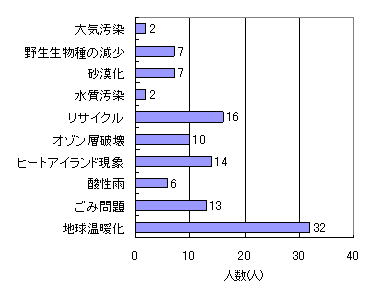

①関心を持っている環境問題は何ですか?(3つまで)

地球温暖化への関心が他のものに比べて非常に高く、関心の高い順に挙げると ①地球温暖化 ②リサイクル ③ごみ問題となり、ヒートアイランド現象は5番目だった。ヒートアイランド現象への関心度の高さは地球温暖化の1/4程度となっているので、ヒートアイランド現象への関心度はかなり低いという結果となった。

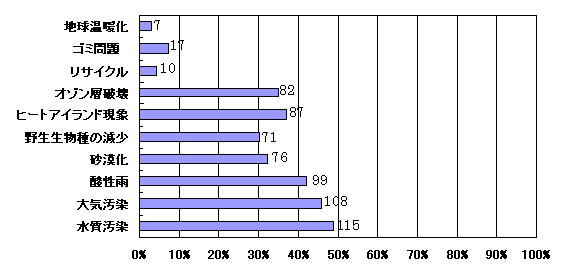

②聞いたことのない環境問題はどれですか?(複数回答)

③地球温暖化について知っていますか?

地球温暖化の原因・影響については80%に及ぶ多くの生徒が知っていた。その中でも57人もの生徒が原因・影響について説明できる位知っているという結果となった。小学生の地球温暖化についての理解度はかなり高いレベルにあるということがいえる。

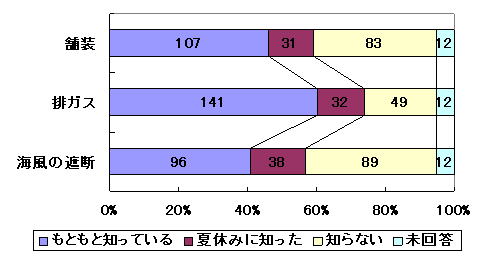

④ヒートアイランド現象の原因を知っていますか?

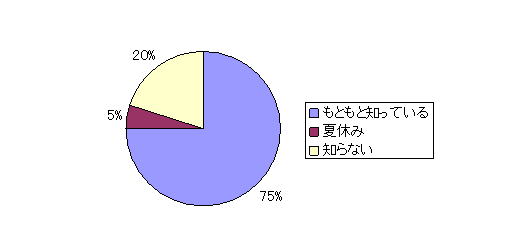

ヒートアイランド現象の原因については全体的にもともと知っていたという生徒が多く予想外だったが、地球温暖化と比較すると理解度はかなり低いといえる。内訳を見てみると排ガスという回答が多いので、地球温暖化と混同している可能性があると考えられる。また、各設問につき30人程度の生徒は夏休みに知ったと回答しているのでシナモニや四日野での授業の効果が現れていると考えられる。

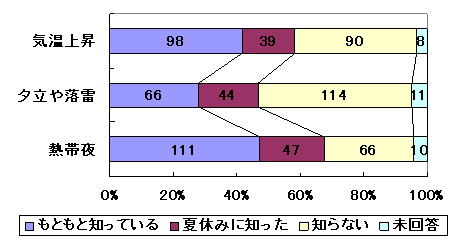

⑤ヒートアイランド現象の影響について知っていますか?

ヒートアイランドの影響については熱帯夜への理解度が高く、夏休み後では知っている生徒が知らないという生徒の数を大きく上回った。また、④と同様に各設問につき45人程度が夏休みに知ったと回答しているのでシナモニや授業の効果が現れていると考えられる。

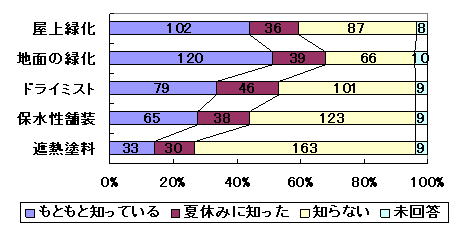

⑥ヒートアイランド現象の対策技術について知っていますか?

ヒートアイランド対策については理解度の高い順に ①地面の緑化 ②屋上緑化 ③ドライミストとなった。保水性舗装と遮熱塗料については知っている生徒は少なかったが、専門的な対策技術を知っている生徒も少なからずいるということが分かった。また、各項目とも夏休みに知ったという生徒が多く存在した。このアンケートは屋上緑化を実施している小学校が多く含まれていたにも関わらず、屋上緑化がヒートアイランド対策であるということを理解していない生徒が多いということがいえる。

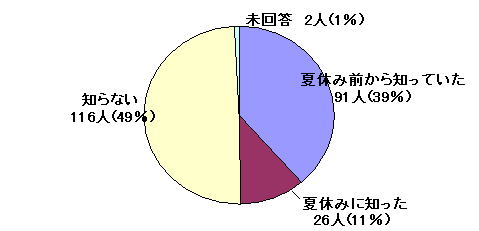

⑦地球温暖化とヒートアイランド現象は違うものだと知っていましたか?

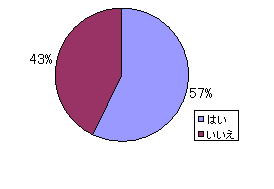

ヒートアイランド現象と地球温暖化を混同してしまっている生徒がかなりいるということが分かるが、夏休み前から知っていたという生徒も40%近くもいたので、環境問題についての理解度は生徒によってかなり差があるということがいえる。

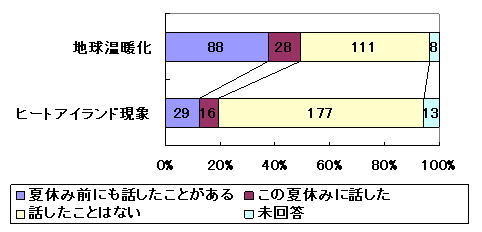

⑧地球温暖化やヒートアイランド現象について話したことがありますか?

全体的に地球温暖化やヒートアイランド現象などの環境問題について家族や友達と話したことのある生徒は少なかったが、地球温暖化問題については半数の生徒が話しているのに対し、ヒートアイランド現象については夏休み後でも話したと回答した生徒は20%とかなり少ない状況であった。一般的にヒートアイランド現象についての理解があまりされていないために家族間や友達同士でも話題に上がりにくいと考えられる。

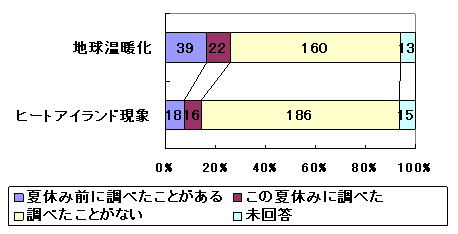

⑨地球温暖化やヒートアイランド現象について調べたことがありますか?

⑧と同様にほとんどの生徒が調べたことがないと回答した。生徒の関心の一番高かった地球温暖化でもこのような結果ならば他の環境問題についても自ら調べている生徒は非常に少ないと推測できると思われる。

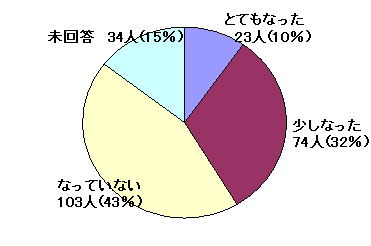

⑩シナモニHPやプリントが参考になりましたか?

シナモニや授業のプリントが参考になっていない生徒が40%程度いるが、これは第四日野小学校以外の小学校では授業を実施しておらず、またシナモニの宣伝も十分ではなかったためだと考えられる。一方で、とてもなった・少しなったと回答している生徒も40%程度いるので、生徒によって差が出ていると思われる。

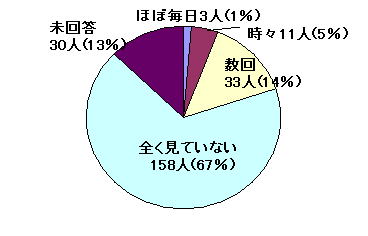

⑪シナモニを夏休みにどの位見ましたか?

約65%の生徒がシナモニを1度も見たことがないと回答した。これも⑩の結果と同様にシナモニの宣伝不足が原因と考えられる。しかし、20%の生徒が一度はシナモニを見たと回答した。この中にはほぼ毎日と回答している生徒が3人いるなど、関心を持ってたくさんシナモニを見ている生徒もいることが分かった。生徒のシナモニやヒートアイランドへの興味の度合いによってシナモニを見た回数にも差が出ているのだと思われる。

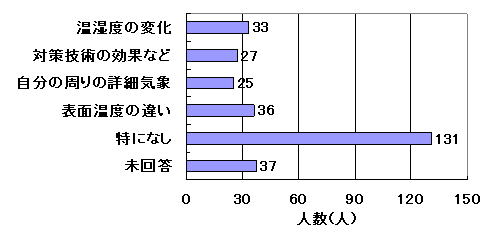

⑫シナモニで興味や関心を持ったのはどんなことですか?

図6.1-13は⑪でシナモニを見たという生徒以外の回答も含んでいる。シナモニを見て最も興味を持ったのは芝生とコンクリートなどの表面温度の違いについてだということが分かった。ヒートアイランド対策校の生徒が多いため、自分の学校で測っている表面温度の違いに興味を持った生徒が多かったのだと思われる。

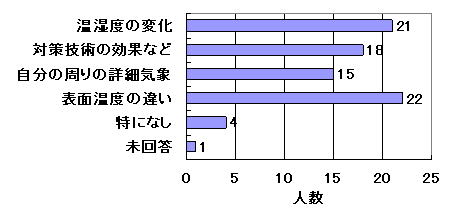

図6.1-14はシナモニを見たと回答した生徒だけによるアンケート結果である。図6.1-13と同様に「表面温度の違いについて」が興味・関心を集めているが、その他の項目にも多くの興味を持っていることが分かる。これはシナモニを見たことにより子供たちの興味が広がったからだと考えられる。

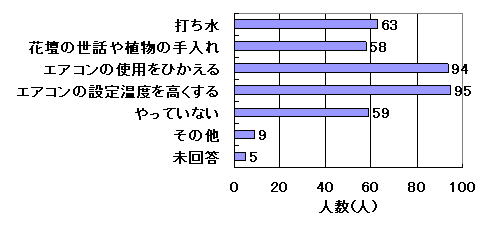

⑬夏休みにどのようなヒートアイランド対策を行いましたか?

夏休みに行ったヒートアイランド対策についてはエアコンの使用に関する項目に集中した。一番簡単に出来る対策であるためであると考えられる。

その他の回答の詳細は以下の通りである。

・車での外出を控える ・夜暑いときに氷枕を使う

・エアコンと扇風機を同時に使う ・電気をこまめに消す

・窓を開けて風通しを良くする ・家の中では薄着で過ごす

・ゴミの分別をする ・水を体につけて体温を下げる

ゴミの分別をするなどあまり関係のないものも挙げられていた。また、薄着で過ごすことや氷枕を使うことなど、ヒートアイランド対策というよりは暑さ対策についての回答が多かったと思われる。窓を開けて風通しを良くすることや扇風機との併用などはエアコンの使用を控えることにつながる行為であり、やはりエアコンに関しての行動はしやすいと思われる。

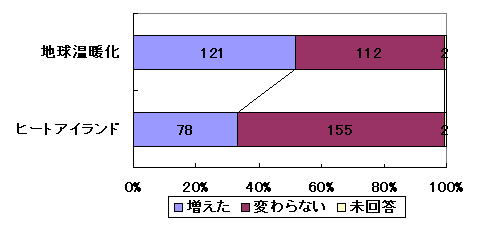

⑭夏休みが終わって地球温暖化やヒートアイランド現象への興味は増えましたか?

この夏休みに地球温暖化・ヒートアイランド現象への興味・関心は共に増加していた。やはりヒートアイランド現象よりも地球温暖化の方が多く、ヒートアイランド現象への興味・関心はまだまだ低いと考えられる。

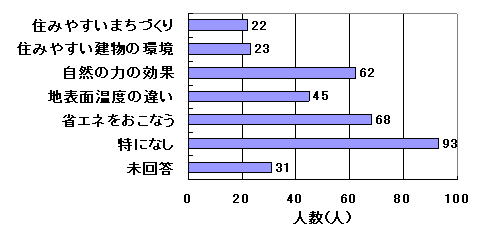

⑮シナモニをきっかけに興味を持ったことは何ですか?

シナモニをきっかけに興味を持ったことについては特になしと回答した生徒が一番多かったが、これはシナモニを見ていた生徒がかなり少なかったことが大きく影響していると考えられる。また、次に多かったのは省エネルギーだが、これは⑬のこの夏休みに行ったヒートアイランド対策でも一番多くの生徒がエアコンの設定温度を上げたと回答したが、シナモニを見たことにより省エネルギーに関心を持ち、行動に移すことが出来たのだということがいえる。

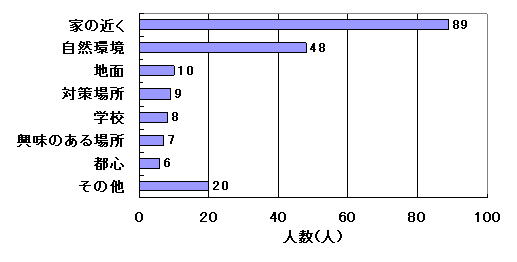

⑯シナモニでどんな場所を測りたいですか?

測ってみたい場所についてはさまざまな意見があった。一番多かったのは自分の部屋や家の近くの温度など、自分の身近な場所や身近なものだった。次に多かったのは川や山などの自然環境だった。また、人がたくさんいる部屋と少ししかいない部屋など、何かを比較するためにシナモニを使いたいと考えている生徒がいることが分かった。芝生とコンクリートや緑化下教室とコンクリート下教室などの比較をシナモニでできるということからこのような発想が出てきたのだと思われる。また、中にはシナモニが何なのか分からないので適当に書いてしまっている生徒もいるように感じられた。

⑰シナモニで何を測ってみたいですか?

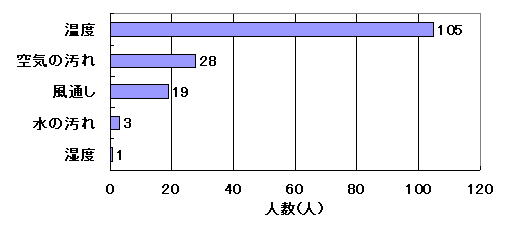

また、測ってみたいものについては圧倒的に温度が多く、次いで空気の汚れ、風通しという結果になった。シナモニの内容などから温度を測りたいという回答は多くなると予想されたが、空気の汚れや風通しについて多くの回答が寄せられたのは意外であった。これは設問の例としてこの項目が挙げられていたことも関係していると思われる。

⑱ヒートアイランド現象を緩和するためにどのようなことをすればいいですか?

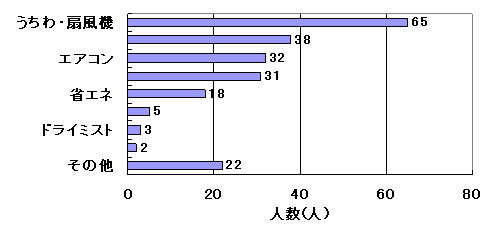

⑯⑰と同様にさまざまな意見があった。多くの生徒はヒートアイランド対策についてよく理解してくれていた。中でも一番多かったのはうちわや扇風機を使ってエアコンの使用を控えることであった。打ち水やドライミストなどヒートアイランドに特化する対策も挙がっており、子供たちのヒートアイランドに対する意識が高まっていることが分かる。

ただ、中にはクーラーをガンガンにするなど、きちんと理解していない生徒もいた。

(5) 「シナモニ」活用関連資料

児童の環境意識向上のため、「シナモニ」ホームページの紹介及び活用関連資料の配布を行った。

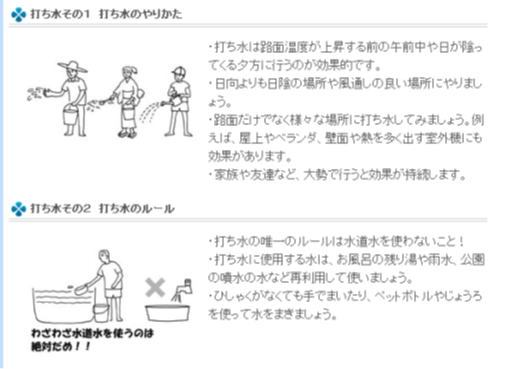

以下に示すように、「シナモニ」ホームページでは、小学校で屋上緑化をしている部分とコンクリート部分での表面温度の違いや、家庭でできるヒートアイランド対策として打ち水を紹介したり、夏休みの自由研究のヒントとなるようにシナモニを用いた自由研究の提案などを掲載した。

本項では、児童側のアンケート調査に対して小学校の教員側にアンケート調査を行い、学校ごと、及び教員ごとの環境教育活動実態の調査と行うとともに、環境教育への「シナモニ」活用の有用性の検討を行った。

■学校アンケート調査

(1) 調査目的

小学校の環境教育への取り組みや方針を調査することを目的とする。

(2) 調査対象

また、品川区内の屋上緑化実施校は10校であり、このすべての小学校に加えて、同数の非実施校10校を無作為に選出し、計20校を対象に実施した。なお、児童アンケートを行った6校は全て教員アンケートの20校に含まれている。

<屋上緑化実施校> <非実施校>

・台場小学校 ・伊藤小学校

・第四日野小学校 ・大原小学校

・日野学園 ・清水台小学校

・旗台小学校 ・第一日野小学校

・鮫浜小学校 ・戸越小学校

・中延小学校 ・浜川小学校

・延山小学校 ・平塚小学校

・城南小学校 ・芳水小学校

・杜松小学校 ・三木小学校

・品川小学校 ・八潮北小学校

(3) 調査項目

①環境教育としての活動について

②外部講師の招聘について

(4) 学校アンケート調査結果(20校)

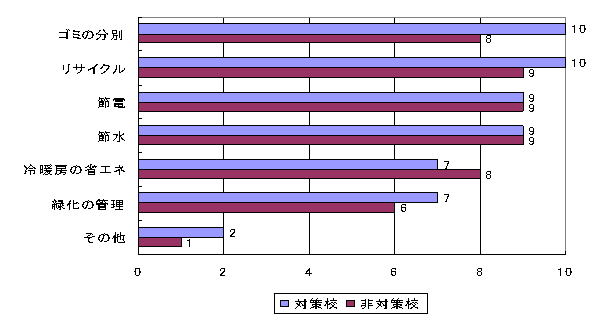

①学校内ではどのような環境活動を行っていますか?

<全校>

学校内で行っている活動はどの項目もよく実施されていた。各学校が複数の活動を行っていることが分かった。

特にゴミの分別・リサイクル・節電・節水に関してはほとんどの学校で実施されていた。

その他は、以下のようなものだった。

・地域の清掃

・紙の分別

・給食の残菜を減らす

<対策校>

全校の結果とあまり差はないが、全体的に少しずつ活動している割合は高くなっている。

しかし、冷暖房の省エネについては非対策校の方が上回った。

②学校外でほ児童はどのような環境活動を行っていますか?

<全校>

学校外で行っている活動についてはゴミの分別・リサイクルが多かった。しかし、学校内で行っている活動に比べると割合が少ないということが分かった。

その他は、以下のようなものだった。

節水・節電

地域の清掃

運河の清掃活動。運河の花海道プロジェクトへの参加。

家庭ISO

<対策校>

対策校に於いてはリサイクルが少し多かったが全体的に全校の結果と同じような傾向がみられた。

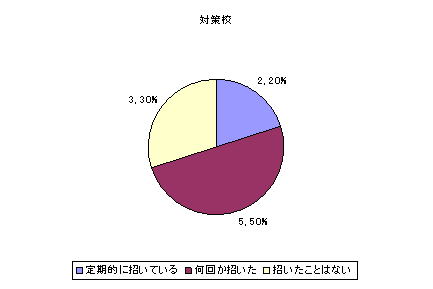

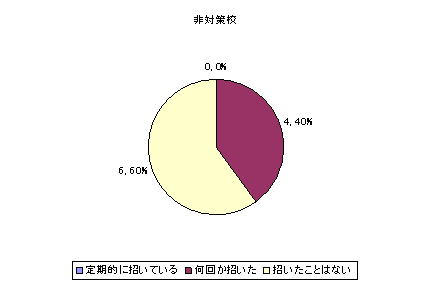

③外部講師を招いたことがありますか?招いたことがある場合、どのような講師を招き、どのような授業をしましたか?

外部講師の招聘について

<全校>

外部から講師を招いたことのある学校は招いたことのない学校より少なかった。

<対策校>

非対策校の結果に比べ、招いたことのある割合が高かった。また、定期的に招いている学校は2校とも対策校であった。

非対策校の結果では60%の学校が外部講師を招いたことがないということが分かった。

対策校ということで、学校の意識は高まっているのではないかと考えられる。

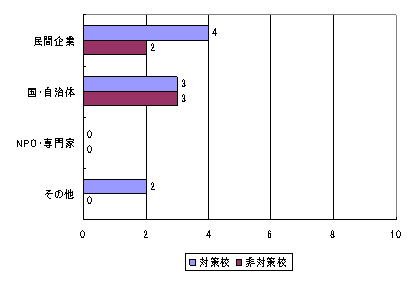

招聘した講師の分類を見てみると民間企業が一番多くなっていることが分かった。分類別にみてみると一番多かったのは清掃局であった。NPOや専門家はあまり小学校では招聘しないという結果になった。その他には地域の方・大学の先生というものがあった。

外部講師による授業内容

・大井火力発電所(地球温暖化)

・東京電力(発電の仕組み・節電)

・東京ガス(エコクッキング(節約調理法))

・水道局(水を大切に)

(水をきれいにする仕組みを、実験をして学んだ後、節水について

自分たちにできることを考える)

(汚水の処理についての話)

・下水道局工事関係者(下水道工事の現場見学と説明会)

・区清掃局(スケルトン仕様の清掃車を見て、ごみ収集の実態を知る)

(ゴミの分別の仕方、リサイクル後の製品を実際に見る)

(清掃事務所の仕事調べ)

(ゴミの行方)

(リサイクル)

・省エネルギーセンター(節電)

・大学の先生(運河の不思議(運河に関心を持ち、疑問や問題を見いだし、

運河のよさや大切さを感じ、運河に対する思いや親しみを

深める))

・大学の先生(ヒートアイランド現象・地球温暖化・屋上の緑について)

・サントリー(水育・地球の水資源についての理解度)

授業内容は電気・ガス・水道・ゴミなどについてが多いが、中には大学の先生を招いて運河の授業をした学校もあるなど、変わった授業を行っているところもあった。

④児童はどのような環境教育施設に行ったことがありますか?

行ったことのある環境教育施設

・ごみ関係 16校

(清掃工場 6校、中央防波堤 5校、ごみ処理場 3校、東京湾埋立地 1校)

・教育専用施設 7校

(環境エネルギー館 3校、日本科学未来館 1校、ガスの科学館 1校、

水の博物館 1校、虹の下水道館 1校)

・エネルギー関係 5校

(火力発電所 4校、東京電力 1校)

・水関係 1校

(水再生センター 1校)

・その他 1校

(自動車工場 1校)

行ったことのある環境教育施設は、清掃工場が6校と一番多かった。さらに外部講師の内訳でも清掃局職員が一番多かったことから、学校のゴミ問題への関心と児童のゴミに対する意識は高くなっていると考えられる。実際、小学生対象のアンケート調査から、児童の関心はごみ問題やリサイクルなどに集中しているという結果が得られた。

6.2.2 教員アンケート調査

(1) 調査目的

小学校の方針とは別に教員が環境教育をどのように行っているか調査することを目的とする。

(2) 調査対象

教員アンケートは学校アンケート調査対象校と同じく、品川区内の屋上緑化実施校10校と非実施校10校を併せた小学校20校、教員97名を対象に実施した。

(3) 調査項目

①環境問題全般について

・積極的に取り組んでいる環境問題や理由

②環境教育の取り組み内容や教材について

・現在の取り組みや教材

・今後の取り組みや教材

③シナモニについて

・シナモニに対しての興味・関心

・シナモニの可能性

④自校の環境技術について

・環境技術の活用状況

(4) 教員アンケート調査結果(20校97名)

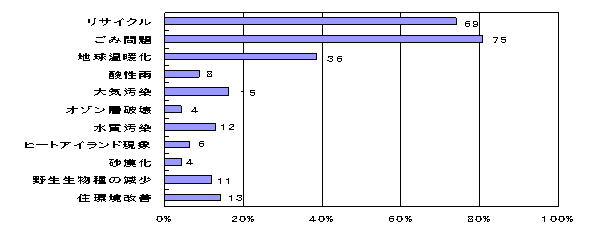

①児童に教えたり、触れたことのある環境問題は何ですか?(すべて)

授業で触れたことのある内容についてはリサイクル・ごみ問題・地球温暖化が最も多く、次いで酸性雨・大気汚染・オゾン層破壊という結果になった。学校アンケートからも分かったようにゴミに関する内容に触れている先生が多いということが分かった。また、ヒートアイランド現象についてはあまり触れられていなかったものの、全体的にどの内容にも触れている先生が多かった為、半数近くの先生は授業で触れたことがあると回答した。

②特に児童と意欲的に取り組んだ環境問題は何ですか?(3つまで)

先生方が特に意欲的に取り組んだものも、やはりリサイクルとゴミ問題であった。ヒートアイランドは一番少なく、わずかに5人という結果になった。ごみ関係とその他の差は①よりも顕著に表れていた。

③環境教育として授業をしやすい環境問題は何ですか?(3つまで)

環境教育として授業がしやすいものについてもやはりリサイクルとごみ問題であった。授業しやすいということから、意欲的に取り組むきっかけとなっているのだろうと思う。ここでもヒートアイランド現象と回答した先生は6人で非常に少なかった。ヒートアイランド現象についての理解も十分ではないように感じられる。

④設問③の回答の理由は何ですか?

先生方が授業をしやすい理由は児童に身近な問題であるからという回答が最も多く、70%も占めている。次に、メディアが取り上げているから・教材に載っているからという結果になった。児童に身近な問題であるならば、児童の興味もそこに向かうだろうし取り組みやすくなるというのはもっともであると思われる。

その他には「資料を数字で示すことができ、児童がとらえやすい。」という意見があった。

⑤授業をやりにくい環境問題は何ですか?

環境教育としてやりにくいものについてはオゾン層破壊が一番多く、次に砂漠化、住環境改善、ヒートアイランド現象という結果になった。やはり児童に身近ではないものに集中している。

また、ごみ問題、リサイクルについては両方とも0人となっており、この2つについては授業がやりにくいと感じている先生はいないようである。

⑥設問⑤の回答の理由は何ですか?

授業のやりにくい理由については児童になじみがないという回答が一番多く、次に自分が把握していない、教材に載っていないという結果になった。その他には「具体的な取り組みができない。」「その現象がおきている仕組みが複雑でわかりにくいから。」「知識としては知っているが身近に感じにくいことだから。」「難しい」という意見があった。

⑦環境教育に取り組む時間についてどう思われますか?

環境教育に取り組む時間は現状維持が67%と一番多く、増やすべきというのは30%であった。減らしてもよいと回答した先生は1人しかいなかった。

しかし、この結果は各学校で現在、環境教育に取り組む時間をどのくらいとっているかによって違ってくるものと思われる。

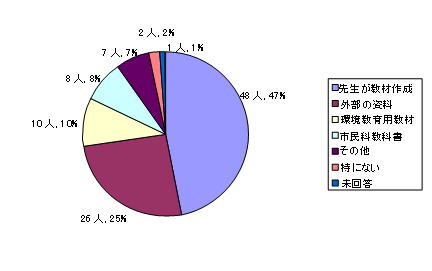

⑧環境教育の授業をするにあたって、教材または資料はどのようにされていますか?

環境教育の教材はどのようにしているかについては先生が独自に教材を作成し、使用しているというのが一番多く、次に外部の資料などを使っていることが分かった。

また、品川区で新しく作成した市民科の教科書はほとんど使われていないことが分かった。

その他には「メディアセンターの本や区内の図書館から本を集めた」「教科書(理、国、市、社)+自作教材」「家庭科と関連づけて」「ア・イ・ウ・エを合わせて使用」という意見があった。

⑨環境教育をおこなうにあたり、環境教育用の教材についてどう思われますか?

環境教育の教材をどう思うかという設問に対しては半分の先生が文科省が教材を作成すべきであると回答した。

その他には「都や区で作成した教材も含めて自分でやりやすい教材を子供の実態に合わせて使用し、授業を組み立てたい。」「教科書の内容から膨らませて扱うことができるので、特になくてもできる。」「専門知識のある方の派遣」「民間会社が作成」などの意見があった。

⑩教室外での実験や調査を組み込んだ環境教育の授業の内容について教えてください。

このように様々な授業がされていた。多かったのは水質調査や大気汚染調査、ごみ調査、地球温暖化の調査などであった。その他には緑道とアスファルトの違いの調査やケナフを育てる・屋上での水田作りというものがあった。

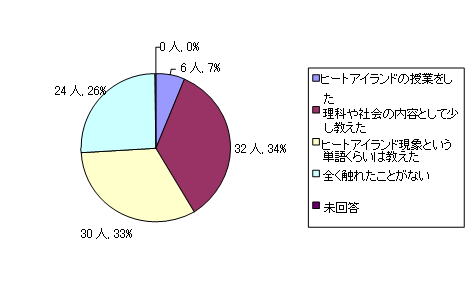

⑪ヒートアイランド現象を児童に教えられたことがありますか?

ヒートアイランド現象についての授業をしたことがありますかという設問に対しては、少し教えた・単語くらいは教えたという回答が最も多かった。きちんとヒートアイランド現象の授業をしたという先生は6人しかおらず、全く触れていないという先生が24人もいた。

小学生対象のアンケートではヒートアイランド現象について知っている児童は少なかったが、先生が教えなければ知っている児童が少ないのは当然であると思われる。

⑫シナモニに個人的に興味はもたれましたか?

シナモニに対しての個人的な興味はまあまああると67%の先生が回答した。非常に興味を持った先生方が10人近くいるということもあり、全体で80%近くの先生が興味を持ったという結果となった。

⑬シナモニのようなサイトは環境教育の教材の1つとして使えそうだと思われますか?

シナモニのようなリアルタイムデータや温度変化グラフなどを閲覧できるサイトは環境教育の教材の1つとして使えそうかという設問では90%近くの先生が使えそうだと回答した。使えると思わないと回答した先生は4人しかいなかった。

⑭現在のシナモニサイトは環境教育の一環として使えそうだと思われますか?また、そのご回答の理由を簡単にご記入下さい。

現在のシナモニが環境教育の一環として活用できるかについては、使えそうと回答した先生が37%いるのに対し、手を加えれば使えそうと回答する先生の方が上回り、半数近くにのぼった。

<使えそうだと思う理由>

・自分の学校が計測地になっているから。

・身近なところのデータがわかるから。

・意味付けは担任が児童の実態に沿う形で行うため。

・打ち水など、できそうなことを活動事例としているから。

・興味を引き付ける。数値データ。

・もう少し絵が入ったりカラフルにしたりと、つきやすくするとよいのでは。大切と思われる言葉は辞書にリンクするなどすると便利。

・品川区が行っているということで、児童には身近だが、もう少し児童が分かりやすい内容だとさらによいと思います。

<手を加えれば使えそうだと思う理由>

・まだまだ不完全なところがあるので。

・環境教育という限られた時数の中では工夫しなければ使えない。

・漢字が読めない。言葉が難しい。写真が少ない。

・やや分かりづらい面がある。

・まだデータが少ない

・ヒートアイランド箇所が学校に見られないため、児童には身近なものとは言えないが、理解させていく上ではよいと思う。

・少々分かりにくい。

・どこに計測場所があるか分かったが、風向きなどをどのように利用すればよいかがわかりません。

・自由研究など家庭学習で見ていくと、より身近に感じられると思う。

・まだ情報が少ない気がする。

・言葉(語句)が難しい(センサ端末・無線温湿度ロガー・地表面温度等)

・説明の言葉が難しい。子供にも分かる程度に。

<あまり使えるとは思えない理由>

・市民科が実施されている今、総合的な学習での環境教育ができなくなったので。(時間がとれない)

・グラフ等、児童には読み取りが困難に見える。

・画面に出てくる言葉が難しいのでさらに次のページまで進む意欲はないと思う。

・やっぱりまずは自分の学校だと思うし、3・4年生を対象として作るくらいでないと高学年でも理解しづらい。

・言葉が難しいと思います。

⑮シナモニを使っていくうえで、デザイン・見やすさや内容等について、ご要望やご意見・ご感想がありましたらご自由にお書き下さい。

・用語等、児童には難しいと思うので、文章の簡略化が必要だと思う。

・漢字が読めない・言葉が難しい・写真が少ない←これらの点をクリアできれば環境学習を進める手段の1つとして活用できます。

・振り仮名をふる。アニメーションで伝える。図を分かりやすくする。もっとかわいいイラストをつける。

・子供にもわかりやすい説明がある。

・児童が身近に感じられるようにするためにはどういう教え方が効果的なのかアドバイスがほしい。

・児童にも使いやすいサイトにするならば、もう少し大きくするとか言葉をやさしくするなどの工夫が 必要だと思う。それから、どこをクリックすると次のページに移動するのか分りづらいので、クリックする場所をはっきりと示してあげた方がよいと思う。

・3と同様。(言葉が難しい。デザインが画)

・操作方法が今一分かりづらい。

・小さくて見づらいので大きく分かりやすくしてほしい。

(5) 児童と教員の環境意識に対する相違点

児童と教員の環境意識に対する相違点を見るために、以下の2つの項目について調査を行った。

①児童が関心のある環境問題

②教員が授業しやすい/しにくい環境問題

教員側は授業をやりやすいものとしてゴミ問題やリサイクルを挙げている。児童からは地球温暖化への関心がとても強いという結果が得られている。児童は近年の社会問題としてメディアなどが大きく取上げている地球温暖化への興味が強いにも関わらず、教員側は一昔前に大きく取上げられたゴミ関係の問題を授業で扱う傾向にあるようである。これは、現在の環境問題の質が変化したにも関わらず、教材が不足しており新しい情報がないまま教員は授業に取り組んでいることが背景にあるようである。このことはヒートアイランド現象でも同じことが考えられ、深刻な都市問題へとなりつつあるにも関わらず、適当な教材がなく新しい知識が入ってこないために児童の関心度も低くなっていると考えられる。

(6) 環境技術導入校の環境学習への活用

品川区では、屋上・壁面緑化、校庭芝生化、ビオトープ、太陽電池などの環境技術が導入されている小学校も多い。そこで、これら導入校の先生方に、環境学習への活用実態について調査を行った。アンケート対象校は、以下の14校(教員数45名)である。

台場小学校(5) 中延小学校(4) 旗台小学校(5) 鮫浜小学校(3) 第四日野小学校(3)

延山小学校(6) 杜松小学校(3) 品川小学校(5) 浜川小学校(1) 伊藤小学校(1)

戸越小学校(3) 大原小学校(2) 清水台小学校(1) 八潮北小学校(3)

①自分の学校に施されている環境技術に児童が興味や関心をもっていると実感されたことはありますか?当てはまるものひとつに○をしてください。

自校の環境技術に児童が興味を持っていると実感したことがあるかという設問に対しては実感している先生が65%と多いということが分かった。一方、ほとんど実感しないと回答した先生は27%いた。

②自分の学校に施されている環境技術を環境学習へ活用されていますか。当てはまるものひとつに○をしてください。

自校の環境技術を環境教育に活用しているかという設問では、十分活用している先生は1人(神戸先生)しかおらず、あまりうまく活用できている先生はいないという結果となった。また、活用する計画はないと回答している先生が29%もいるというのは意外に多かった。

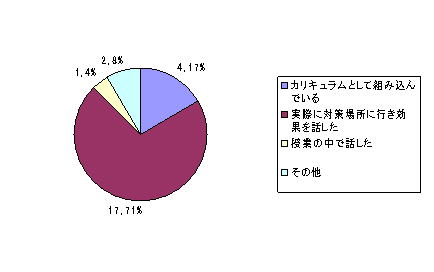

③設問②で「十分活用している・何度か活用した」と回答した方にお伺いします。どのように活用されているのか、当てはまるものひとつに〇をしてください。

カリキュラムとして組み込んでいる先生は4人しかいなかった。実際に対策場所へ行き効果などについて話したという先生は非常に多く、少ないながらも多少は環境教育に活用できていると言える。

その他には「総合学習では活用していたが、市民科になり活用しづらくなっている」という意見があり、市民科にうまく対応できていない先生もいるようである。

④環境技術を環境学習へ活用するにあたってのご意見・ご要望、活用されていない場合はその理由などをご記入下さい。

・どのように他の学校の先生方が活用されているのか知りたいです。

・3学期に学校ISOで活用する予定。

・子供に身近な問題として考えてもらうために、学校ISOと絡めて取り組めるといい。本校は現在、屋上緑化が行われているが、学校生活をすごしているだけで具体的に実感できるよう、温度を数値化しいつでも見られるとうれしいと思います。

・新しいデータや身近な地域の事情が分かる資料が欲しい。

・屋上緑化の具体的効果等のデータがはっきりしていないので、教材としては活用しづらい。

・環境学習は今後、大切な学習であるので環境技術も活用し、市民化等で計画的に学習を行っていきたい。

・屋上緑化されているが、それの効果を実感できる(目に見えるように)ものがないので、デジタル式の室内温度計や記録計などが常設されていて、児童がいつも目にすることができるとよい。使用電力量が料金として目に見えるようにしたら(デジタル表示)電気のムダ使いが減ったとも聞いたので、そういったものもほしい。

・自然園を作るときには十分活用したが実際できあがってしまうと十分活用するまでいかなくなってしまった。学校としての取り組み方を考えるべきときかもしれません。

■環境学習プログラムの概要

「シナモニ」を活用した環境学習プログラムの実践事例として、環境学習にとても熱心に力を入れている品川区立第四日野小学校に講師として足を運び授業を行った。授業のテーマは「地球温暖化とヒートアイランド現象」、「屋上緑化の効果」の2テーマで行った。授業実施日は平成18年7月18日と平成18年10月6日の2日間、対象は第四日野小学校の児童5年生40人である。

(1) 第一回授業

「地球温暖化とヒートアイランド現象」のテーマでは、地球温暖化とヒートアイランド現象のそれぞれの原因、影響、対策等を説明した。ヒートアイランド対策技術として、第四日野小学校でも行っている屋上緑化の効果などを説明し、保水性ブロックの簡易的な実験を行った。普通のレンガと保水性ブロックの比較検証を行い、含水量の違いに児童が大きく興味を持って観察していたことが印象に残る。

これは保水性ブロックの効果実験である。平塚公園で実際に施工したブロックと同様の物を使い水の吸い込みの違いを児童たちの前で行った。普通のレンガではペットボトルの水はほとんど吸収されず、そのまま流れていってしまった。しかし、保水性ブロックの場合はかなりの量の水をブロックが吸収して、流れ出る水もほとんどなかった。この非日常の実験を目の当たりにしていた児童は興味を持って実験の様子を観察していた。ヒートアイランド対策のひとつに保水性ブロックがあるということは、ほとんどの児童が知らなかったことであるが、これをきっかけにヒートアイランド対策技術にはこのようなものもあるのだと分かってもらえたと考えられる。

今回の授業では、屋上緑化を計測しているシナモニの説明も行った。屋上で計測機器の説明や表面温度の計測場所などを説明した。太陽光パネルによって自家発電を行いデータを送り続けていることや、普段目にしないウェザパケットなどに興味を持っていたと考えられる。

(2) 第二回授業

2テーマ目の「屋上緑化の効果」では、第四日野小学校でも積極的に緑化の効果を調べているということもあり、もっと本格的なデータ数値を元に児童たちに緑化表面温度とコンクリート表面温度の違いを、自分達によってグラフ化させる作業を実施した。シナモニから回収したデータをあらかじめ我々の方で用意をして、児童がグラフ用紙の上にプロットさせていくという作業である。

自分が作ったグラフを見て、緑化表面温度とコンクリート表面温度の違いで分かったことを考えてもらい、班ごとに発表してもらった。また、何故緑化部分の方が表面温度が低いのかも考えてもらい、ヒートアイランド現象が何で問題になっているのか、どうしたらヒートアイランド現象は抑制できるのかも同時に考える良い機会になったと考えられる。小学5年生では、データとしてある数値をグラフ化するといった作業が出来る児童と出来ない児童がおり、算数の延長と理科の延長としての授業も兼ねて良い時間を提供できたと考えられる。

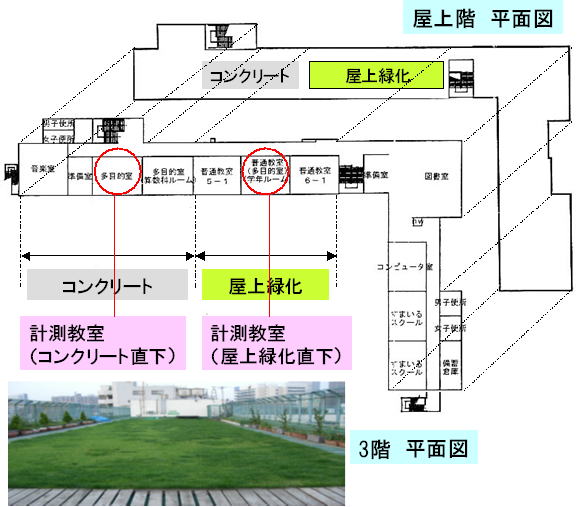

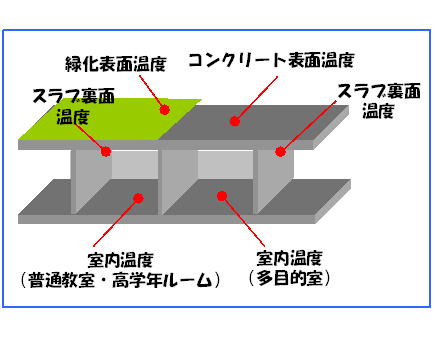

■第四日野小学校における計測概要

第四日野小学校では屋上緑化を施工してあるために、屋上ではコンクリート表面温度と芝表面温度をシナモニによって計測し、リアルタイムな情報公開を行っている。児童が屋上に上がって実際に表面温度が観察・計測できるように計測機器を児童の目に留まるように設置して、説明書きも添付した。

前頁でもあったように、屋上緑化直下の教室とコンクリート直下の教室の室温と天井・スラブ表面温度をそれぞれ計測し、屋上緑化の効果が児童たちに一目で分かるように、それぞれの教室に計測機器を設置して効果の違いが分かるようにした。

■児童アンケートによるプログラムの効果検証

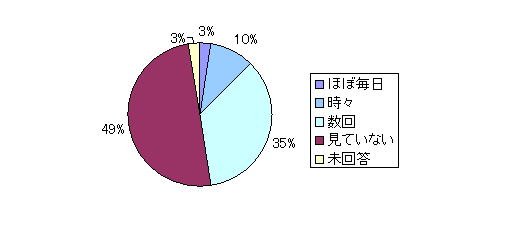

(1) 「シナモニ」ホームページの閲覧頻度

まず、シナモニHPを夏休み中にどの程度閲覧したのかを第四日野小学校の5年生を対象にアンケート調査を行った。夏休み前の7月18日に行った「地球温暖化とヒートアイランド現象」の授業の中で、学校の屋上がシナモニで計測されていることや、閲覧した時のグラフの作成方法、家庭で出来るヒートアイランド対策や夏休みの自由研究のヒントのページなどの説明を行った。

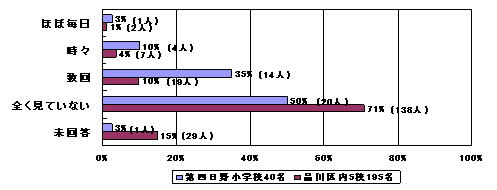

調査の結果、図6.3-21のように、約半数の児童はシナモニを見ていないという結果になった。しかしながら、毎日見たと答えた熱心な児童もいたことも事実である。やはり、パソコンの使用状況を考えると小学5年生にとっては少し難しいのではないかと考えられた。

第四日野小学校とそれ以外の5校の児童で夏休み中のシナモニHPの閲覧頻度を比較した結果、図6.3-22のように、1回以上閲覧した児童の割合は第四日野小学校の方が多くなっている。他の5校に関しては、シナモニのPRは「地球温暖化とヒートアイランド現象」の配布資料と一緒にプリントによってしただけであるので、児童の関心も向かなかったと考えられる。5校の閲覧者は学校によっても大きくばらつきがあった。

(2) 児童の環境意識の変化

今回の第四日野小学校の授業実施にあたって、第一回授業前と、第二回授業前に事前にアンケート調査を行った。内容は、環境問題全般の興味・関心度、地球温暖化の基本的な知識と、ヒートアイランド現象の基本的知識、また、二回目ではシナモニに関してもアンケートを実施した。各結果は以下のようになるが、授業を行う前と後では、児童の興味・関心度は増加の傾向にあり、ちょっとしたきっかけ作りが重要であると考えられる。

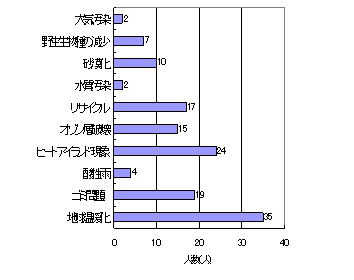

①興味・関心のある環境問題はどれですか?(3つまで)

夏休み前後で大きく変化が見られたのはヒートアイランド現象であった。授業を行い、児童に身近な都市問題として深刻さを強調して授業をおこなった為でもあると考えられる。人数にしては、14人から24人と一番大きな伸び率であった。地球温暖化は児童にとってメディアなどから情報を得ている為か、興味や関心を強く持っている傾向にある。

②聞いたことのない環境問題はありますか?

全く聞いた事のない環境問題を挙げてもらったところ、地球温暖化は誰もいなかった。ヒートアイランド現象に関しては、少なからず言葉自体は耳にしたりして聞いていることが分かった。しかし一方で、大気汚染や水質汚染、酸性雨といった環境問題は学校の授業では触れていないのか、児童の半数から30%前後が聞いたことがないと回答した。どの環境問題も今後大きな問題となっていくことは確実であるので、しっかりとした環境教育が必要であると考えられる。

③地球温暖化を知っていますか?

地球温暖化への興味・関心はとても高い結果が得られていたが、内容まで掘り下げていくと、地球温暖化という名前程度しか知らない児童がほとんどであった。原因や影響を説明できる児童はほんの一部だと考えられる。イメージとして地球の温度が上昇するということは意識の中にあるようである。

④ヒートアイランド現象の原因を知っていますか?

ここでの舗装とは、都市部がアスファルトやコンクリートの道路またはビルなどが多く緑地や自然が少なく、太陽光を蓄熱してしまう事を指す。排熱とは、車や工場、生活排熱といったものを表している。海風の遮断とは、海からの風が都市部のビル群などによって遮断されてしまい、都市部に熱がこもってしまうことを表している。舗装が原因で都市部の気温が上昇しているといったことが分かった児童がかなりいた。また他の2つの原因を見てもそれぞれ授業や配布資料をきっかけに知ることが出来た児童が多く存在する。このことからも、確実に意識向上につながっていると考えられる。

⑤ヒートアイランド現象の影響を知っていますか?

影響に関しては、認知度が意外と低いことが分かった。熱帯夜や日中の気温が40度近くまで上昇することなどは、夏休み前では半数以下の児童しか知らなかった。しかし、夏休み後を見てみると8割近い児童がヒートアイランド現象の原因を理解していた。 ⑥ヒートアイランド対策技術を知っていますか?

ヒートアイランド現象自体あまり知らないという現状の上で対策技術についても調査した結果、夏休み前には多くの児童が知らなかった保水性ブロックは、夏休み後には6割以上の児童が知っている結果が得られた。これは、我々が第四日野小学校に足を運んで授業をした際に、保水性ブロックの効果を児童の前で実演したことが大きな原因と考えられる。しかし、夏休み前に、学校の屋上にある屋上緑化がヒートアイランド対策として用いられているということを知らなかった児童がいたことから、学校側が確実に環境技術を使いこなしていないとも考えられる。

⑦地球温暖化とヒートアイランド現象が違うものだと知っていますか?

地球温暖化とヒートアイランド現象は大枠の中の暑くなるという共通点から、児童たちは同じようなものと考えている可能性がある。実際に夏休み前に調査した結果では半数近い児童が地球温暖化とヒートアイランド現象を混同して考えているという結果が得られた。夏休み前の授業を通じて、ヒートアイランド現象について細かく説明したこともあり、夏休み後には8割もの児童が地球温暖化とヒートアイランド現象が別のものであると回答している。

⑧地球温暖化とヒートアイランド現象を両親や友達と話したことがありますか?

地球温暖化の方がやはり多くの児童が話しをしたと回答した。ヒートアイランド現象においては2割に満たない児童しか話題を上げておらず、まだまだ浸透していない現状が覗える。また、このアンケート結果では夏休み前と後を通じて、あまり回答結果に変化が表れなかった。

第四日野小学校の5年生は「調べ学習」を好んで行っているということであったが、やはりヒートアイランド現象の内容になると一人も調べた児童がいなかった。地球温暖化でも3割の児童だけであった。しかし、夏休み前に地球温暖化とヒートアイランド現象において様々な情報を与えたことによって、夏休み期間中に興味を持って調べた児童が少なからずいたことも、夏休み後のアンケート結果から分かる。ちょっとしたきっかけが、児童の興味や関心に影響してくると考えられる。

(3) 環境学習プログラム実践のまとめ

第四日野小学校において「シナモニ」を活用した環境学習プログラムの実践に関連して、6.1.2(児童の環境意識と「シナモニ」への興味)の調査結果も含め、以下のようなことが分かった。

・屋上緑化実施校では身近にヒートアイランド対策技術があることで、シナモニによるモニタリングデータを活用した環境学習プログラムを導入しやすいと言える。

・第四日野小学校のように、シナモニデータを使った簡単なレクチャーをするだけでも児童の興味や関心は増加することが分かった。

・シナモニでのデータ閲覧や対策技術の紹介などを通じて、自分からどんな対策をしたらいいかなど、児童のヒートアイランド現象に対する意識を高めることができたと考えられる。

|