3-4.インターネット環境家計簿

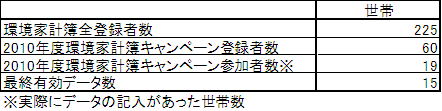

平成22年度6月から品川区民を対象にした「インターネット環境家計簿ポイントキャンペーン」を実施した。このキャンペーンは、実際に各家庭でインターネット環境家計簿を利用してもらい、利用者に環境家計簿データの提供や、アンケートへの回答を求めるものである。

モニター世帯からの提供データをもとに、各家庭での環境家計簿利用以前(昨年度)のエネルギー消費量データと、環境家計簿利用後(今年度)のデータを比較することで、環境家計簿を利用することによるエネルギー消費量への影響を検証する。

アンケート調査では、環境家計簿が利用者の環境意識に与える影響と環境家計簿の普及や継続利用を促すために必要な要素を調査する。

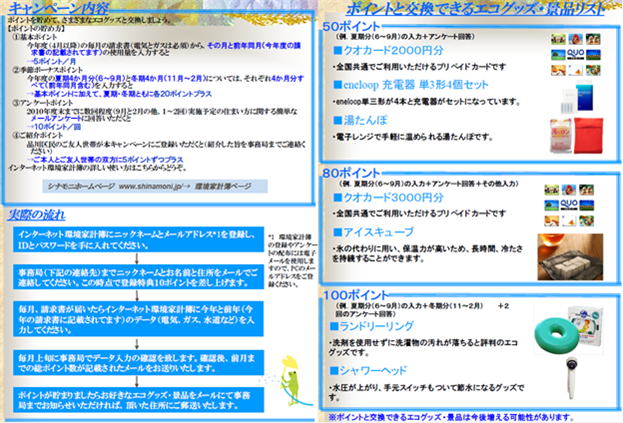

また、このキャンペーンでは、データ提供者やアンケート回答者に対してそれぞれの項目に応じたポイントを進呈し、そのポイントと引き換えに景品の贈呈を行っている。これは、環境啓発ツールの利用に対し明確なインセンティブを持たせるための試みであり、その効果検証も行った。

■エネルギー補正について

まず本分析を行うにあたり、昨年度の夏期が冷夏であったことと、今年度の夏期が猛暑であったことを考慮しなければならない。

そのため、夏期の消費電力量にはエアコンの設定温度を26℃として、デグリーデー補正を行った。

以下に示す補正率をエアコンの消費電力量に適用する。本分析におけるエアコンの消費電力量は、10月の消費電力量を中間期とした、7月〜9月の消費電力量との差分とする。

ガス消費量に対しては、外気温の差による給水温度の差を考慮し、CEC/HWの給水温度回帰式を用いて外気温による補正を行った。表6.2-2に示す補正率を給湯使用量に適用する。本分析における給湯使用量は、ガス消費量の4分の1を調理使用分として、残る4分の3を給湯使用分とする。

■エネルギー消費量との関係性

モニター世帯の中から、昨年度と今年度の7月から9月までのエネルギー消費量データが全て揃っている世帯を抽出したところ、有効データ数は15世帯となった。

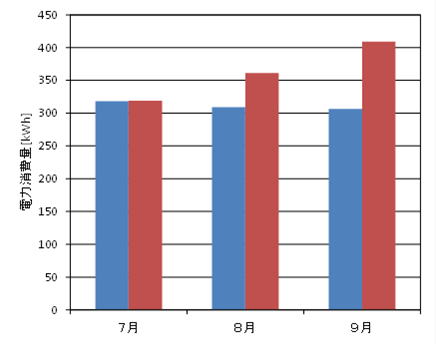

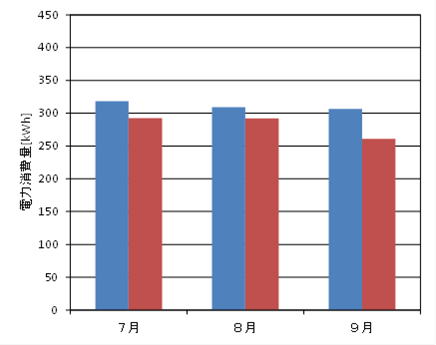

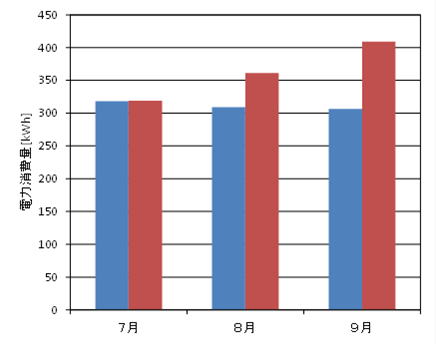

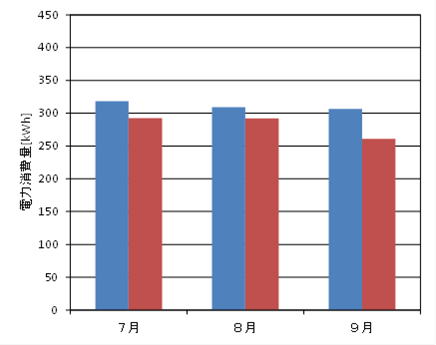

2009年度と2010年度の月別平均電力消費量とデグリーデー補正を行った電力消費量を以下に示す。

デグリーデー補正後のグラフから、消費電力量がすべての月において、昨年度より減少していることが分かる。

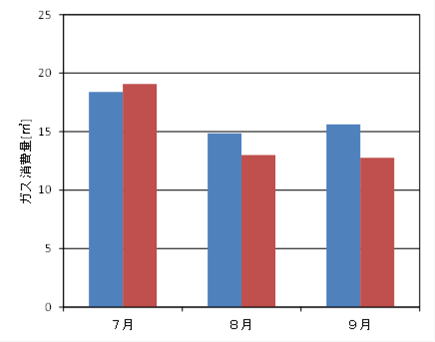

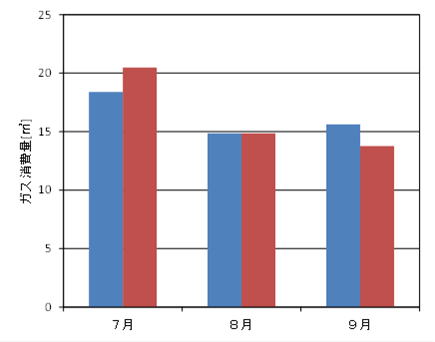

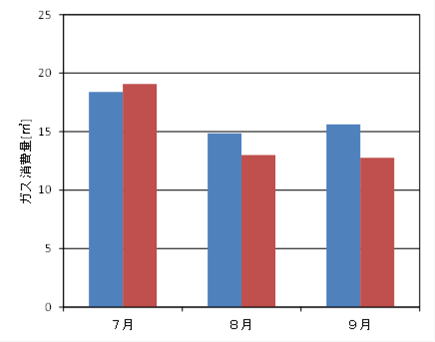

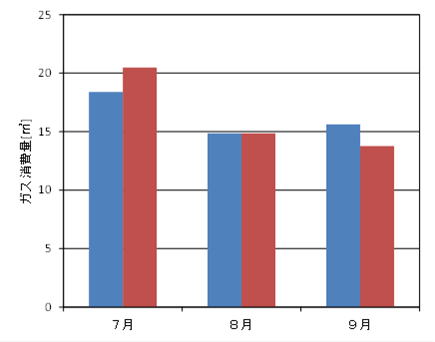

2009年度と2010年度の月別平均消費ガス量を図6.2-3に示し、外気温の差による補正をおこなったものを以下に示す。

補正を行う前では、2009年度に比べて環境家計簿を利用し始めた2010年度のガス消費量が減少していたが、補正を行った後は前年度と今年度ではあまり差が見られなかった。2010年度のガス消費量は、7月から9月まで徐々に減少していく傾向が見られる。環境家計簿の利用開始時期が2010年度の6月であるということを踏まえて考えると、環境家計簿を継続利用するにつれて消費量の削減効果が高まっていったともいえる。

電力消費量とガス消費量の分析結果から、環境家計簿は家庭のエネルギー消費量の削減に一定の効果があると推測される。

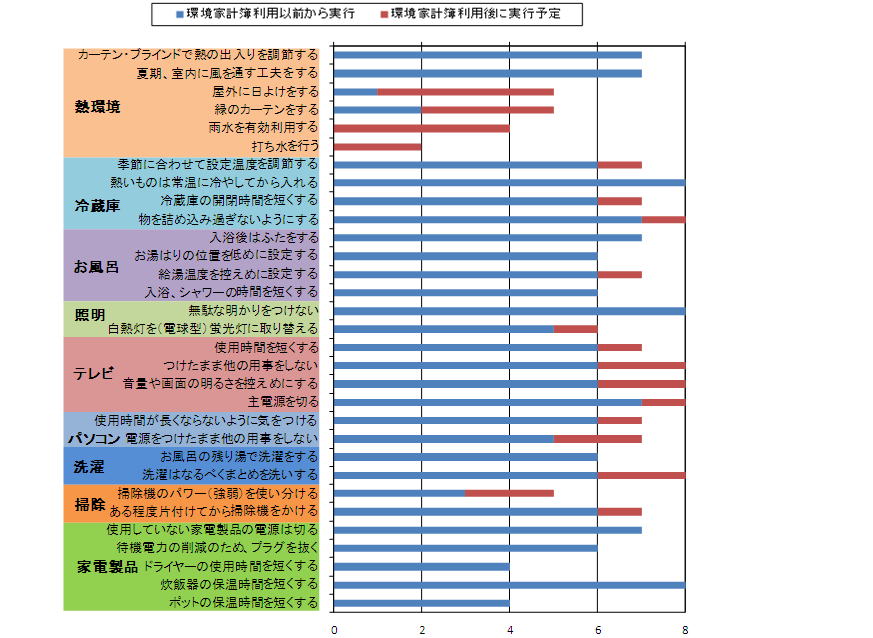

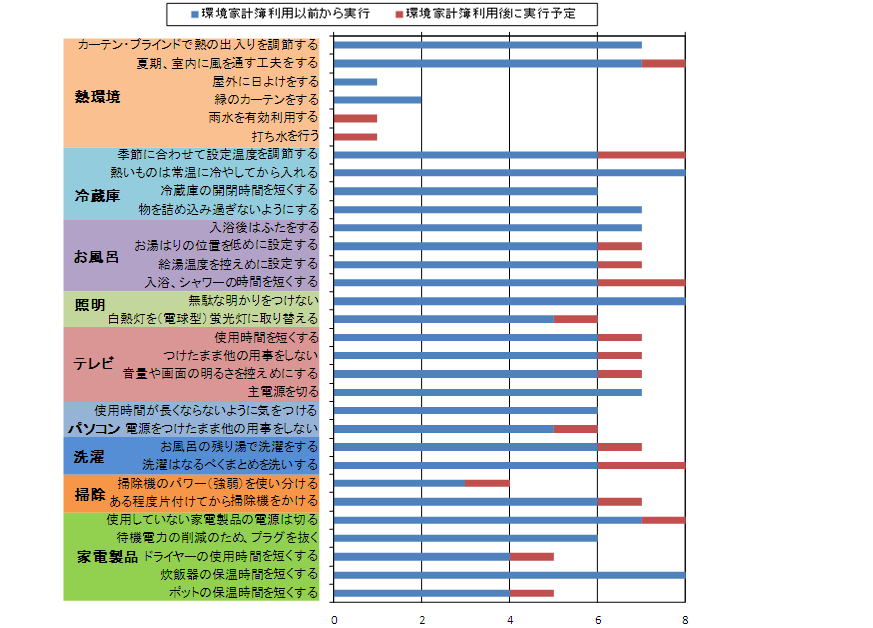

モニター世帯に対し、省エネ行動に関するアンケート調査の回答を求めたところ、有効データ世帯数は8世帯となった。各世帯での環境家計簿利用以前から実施している省エネ行動と、環境家計簿利用後に実施してみたいと思った省エネ行動を図6.3-1に示す。

環境家計簿を利用するに当たって、新たに省エネ行動を実施したいと思う人が多いということが分かった。今年度が猛暑であったことも影響してか、屋外に日よけをするなど、夏の暑さを和らげる省エネ行動を実施してみたいという人が多かった。一方では、熱環境・家電製品の項目では省エネ行動の実践意識が世帯によって分かれる結果となり、ライフスタイルによるものだと考えられる。

全体的に見て環境家計簿を利用することにより、省エネ行動の実践意識が高まると考えられる。

実際に、モニター世帯が今年の夏実行した省エネ行動の結果を示す。

環境家計簿利用後では、実際に省エネ行動の実行率が増加した。事前調査結果と比較してみると、事前調査の段階では実行予定でなかった項目においても実行されている事が分かる。

■環境家計簿の認知度について

本キャンペーンのモニター世帯に環境家計簿に関する事前アンケートと事後アンケートを行ったところ12世帯の回答があった。このアンケート結果をもとに分析を行う。

本キャンペーン参加以前の環境家計簿認知度を示す。本研究室が参加した2009年度、2010年度の「しながわECOフェスティバル」での説明を受けて環境家計簿を知った人が非常に多く、本キャンペーン参加以前に環境家計簿を知っていた世帯の割合は16%であった。

環境家計簿を始めるきっかけとして、「しながわECOフェスティバル」での説明を挙げた人が67%を占めた。環境家計簿に関しては現状での認知度が低いため、まずは環境啓発イベント等で広く世間に知ってもらうことが重要だと考えられる。

インターネット環境家計簿では、そのサイト内で利用者に対し、前述した「シナモニ」や「しながわバーチャルエコ住宅」など、品川区の環境啓発サイトの紹介を行っている。環境家計簿だけでなく、その他環境啓発ツールを並行して利用してもらうことにより、その省エネ効果をより高めることができると考えられる。

環境家計簿利用者の、シナモニの閲覧状況を図6.4-3に示し、しながわバーチャルエコ住宅の閲覧状況を図6.4-4に示す。

■環境家計簿の継続利用について

環境家計簿の継続意識を示す。約8割の人が環境家計簿の継続利用をすると答えていて、継続利用をしないと答えた人は1人もいなかった。環境家計簿は実際に利用してもらえば、ほとんどの人に継続利用してもらえることが分かった。

継続利用の理由として最も多く挙げられたのは、本キャンペーンでのポイント制度であり、図6.3-6で示すようにその割合が60%を占めた。ポイント制度に関しては、環境家計簿を利用するきっかけとしても17%の人が回答しており、環境啓発ツールの利用にポイント制度のような明確なインセンティブを付けることは効果的であるといえる。

また、環境家計簿を実際に利用してみて手間を感じるかを調査したところ、手間を感じている人の割合と継続利用するかまだ分からないと答えている人の割合が一致した。このことから、環境家計簿に手間を感じている人は継続利用することをためらっていると考えられる。継続利用をしてもらうためには、利用者に手間を感じさせないことも重要であると考えられる。

|