3-3.���w�K���Ƃ�g�ݍ��ȃG�l�����v���O�����̎��{�ƕ���

�i�����̑�ꏬ�w�Z�ɑ��A�ȃG�l�s���̒�āE���H�����w�K���ƂɎ�荞�ނ��ƂŁA�Z�ɂ̎����I�ȏȃG�l���M�[�ɉ����ċ��E���E�����̊��ӎ�����ɂ���^����悤�Ȋ�����v���O�������쐬���A���H���s�����B

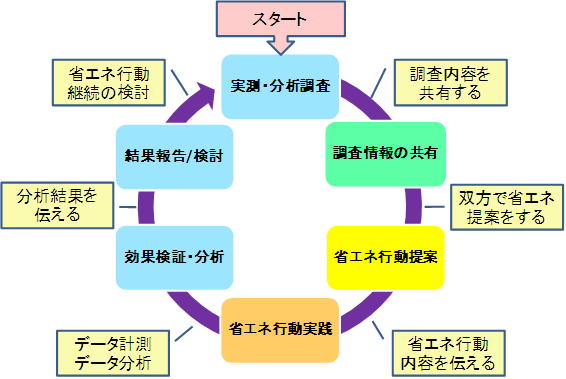

��ȃv���O�����̗���͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B

�@ �G�l���M�[����ʂ̎����E���͒����iResearch�j

�A �������ʂ̋��L���N�`���[�iShare�j

�B �ȃG�l�s����āiPropose�j

�C �ȃG�l�s�����H�iPractice�j

�D ���ʌ��^���ʕ��́iInspect/Analyse�j

�E ���،��ʕiReport�j

�F �ȃG�l�s���̌p�������iExamine�j

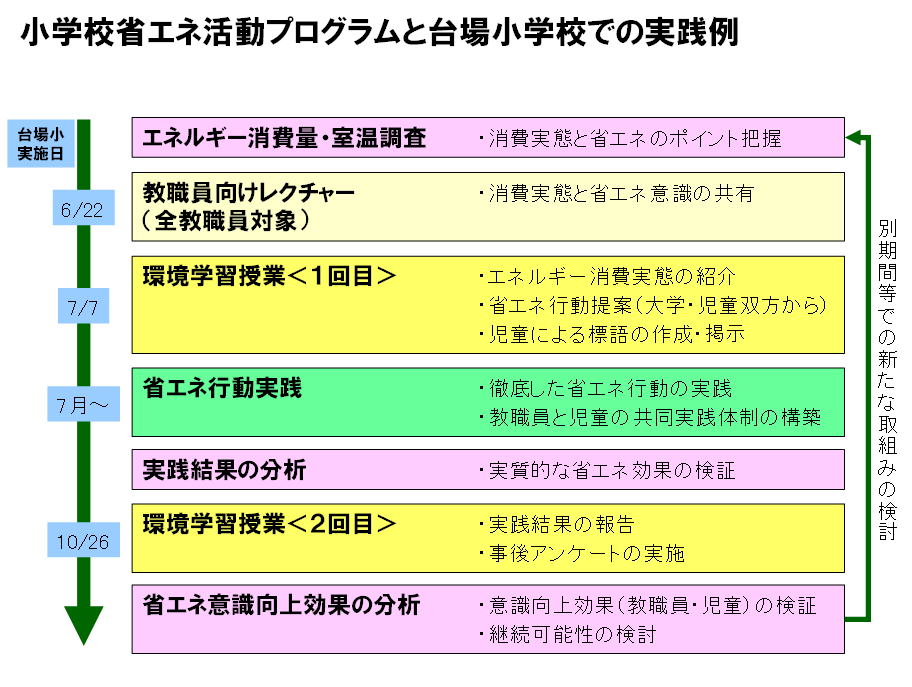

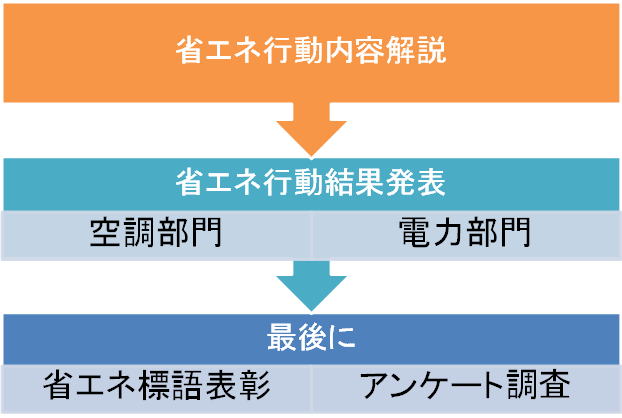

��ꏬ�w�Z�ɂ����āA�}5.1-2�Ɏ����悤�ȃt���[�ŏȃG�l�����v���O���������H�����B

��w�����珬�w�Z���ւ̃��N�`���[�E���Ƃ͌v3��ł���A1��ڂ͋��E�������ŁA2��ځE3��ڂ�5�N���̎��������Ɏ��{�����B�����Ƃ��Ă͉Ċ��̏ȃG�l�s�����H��_���A�ċx�݂�����Ŏ��{���Ă���B

2008�N�`2009�N�Ɍv�������f�[�^���͌��ʂ�p���āA��ꏬ�w�Z�̋��E���ɑ��ĂU���ɃG�l���M�[����ʂ̌���y�яȃG�l���M�[��ɂ��Ẵ��N�`���[�����{���A����m�F�ƏȃG�l�ӎ��̋��L��}�����B����ɂT�N���̎����ƒS�C�����̋��͂āA���w�K���Ƃ��V���E�P�O���ƂQ����{�����B

�����E���������N�`���[

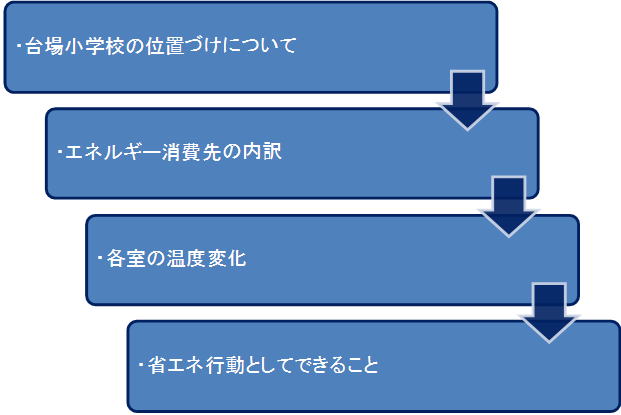

�@��ꏬ�w�Z�Ƃ��̑��̋���̏��w�Z�Ƃ̔�r���͌��ʂƑ�ꏬ�w�Z�ł̏���̌����S�̋K�͂���������s���A�e�������ւƏڍׂȕ��͂��s�������ʂ���A�Ō�ɕ��͌��ʂ��Q�l�ɗ��Ă������ȃG�l�s����Ă̌��������˂ĉ�����s�����B�g�p���������͎����҂��Q�Ƃ̂��ƁB

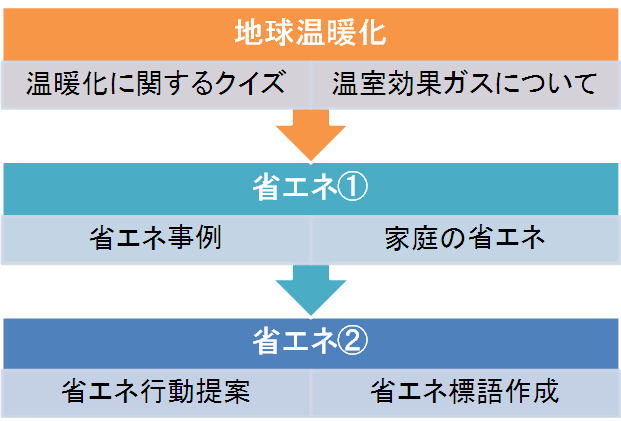

����1����w�K����

�@��ꏬ�w�Z�̏ȃG�l���s���ɂ������āA�����̋��͂��K�v�s���ł���B�����ő�P��̎��Ƃł́A�ȃG�l������O�i�K�Ƃ��āA�����ݐ��E�Ŗ��Ƃ���Ă���u�n�����g���v���e�[�}�Ɏ��Ƃ��s���A���̌�Ɂu�ȃG�l�v�Ƃ͉����ɂ��ĉ�������B

���Ƃ̒��ł͎���d�@�̑̌����s���A�d�C���N������ς��ɂ��Ă��������������������s�����B�܂��Ō�ɁA����̏ȃG�l�s�����H�Ɍ����Ď��������ɂ��ȃG�l�W��̍쐬�ƃ|�X�^�[�f�����Ăъ|�����B�g�p���������͎����҂��Q�Ƃ̂��ƁB

���ȃG�l�s���̎��H

(1)�ȃG�l�W��̍쐬

�ECO2�@������Ƃ����ށ@���g���@�@�E�����Ƃ��@������ł��������@����������

�E�����ւ�@1,2���グ�Ă��@������Ȃ��@�@�E����Ɂ@���ӂ₻���@���_�ւ炻��

�E�����Y��@�d�C�G�A�R���@�p�\�R�����@�@�E����ց@�s���K�i�́@�d�C�ނ��@

�E���厖�@�h��ւ点�@�O���Ɂ@�@�E�G�R���悤�@�݂�Ȃ̖����@���

�EISO�@���ꂢ�Ȓn���@���܂ł��@�@�E�������@���������ށ@�C�̒��@�݂�Ȃłӂ������@CO2

�E���̂ڂ���@�������Ƃ�����@�G�R�ɂȂ�@�@�E�J�[�e���́@��[�̂Ƃ��@���߂悤��

�E�܂ǂ��J���@���R�̋�C�@�y�������@�@�E�p�\�R���Ɂ@��l�����@�����Ȃ���

�E���点���@�X�C�b�`��Ł@CO2�@�@�E����Ł@�̃J�[�e���@��낤��

�E�������́@��������������@���������@�@�E��[�͂����������閳�ʂÂ���

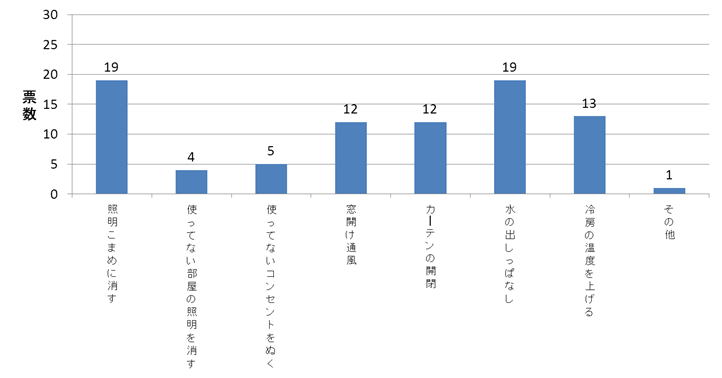

�@��P����w�K�ɂĎ�����������o���ȃG�l�s����Ă��܂Ƃ߂�ƁA�����悻�ȉ��̂悤�ȍ��ڂƂȂ����B

�@�E�Ɩ������܂߂ɏ���

�@�E�g���ĂȂ������̏Ɩ�������

�@�E�g��Ȃ��R���Z���g�͔����Ă���

�@�E��[�̉��x���P�`�Q���グ��

�@�E��[�̎g�p���Ԃ�Z������

�@�E��[�̎g�p���������đ����J���ĕ���ʂ�

(2)�ȃG�l�W��|�X�^�[�̌f��

�@�����ɍ쐬���Ă�������ȃG�l�W����|�X�^�[�Ƃ��đ�ꏬ�w�Z�̊e������L�����Ɍf�����Ă�������B�E�������������ɂ��|�X�^�[���f�����Ă��炤���ƂŁA���������ł͂Ȃ����E���ւ̌[�����ʂ��_�����B

����2����w�K����

�@��Q��ł́A�Q�������ɂ킽���Ď��{�����ȃG�l�̓��e�A�ȃG�l�s�����ʂ̕��s�����B

���ʔ��\�̂��Ƃɂ́A��P��ō쐬���Ă�������ȃG�l�W��̑�܂̕\�������s�����B�����čŌ�ɂ́A��P��E��Q����͂��߂Ƃ��鍡��̏ȃG�l�����Ɋւ���A���P�[�g���s�����B�g�p���������͎����҂��Q�Ƃ̂��ƁB

�ȃG�l��Ă���ɉĊ����Ɗ��Ԃ��ȃG�l���H���s�����B����́A�i�K�X�j�E�Ɩ�/�R���Z���g�i�d�́j�̏ȃG�l����Ɏ��{�����B

�@����ɁA���E���E�����Ɍ����ẴA���P�[�g�����������ɍs�����B

���ȃG�l���ʕ���

�@�K�X�E�d�́E���������ԕʁE�����ʂɕ��͂��s���A����̏ȃG�l���H�̌��ʕ��͂��s�����B

(1)�@�K�X�����

a.���ԕʃK�X�����

�@�@�@�O�C���̈Ⴂ�̂��߂V�C�W�����ɑO�N�������ʂ͑������Ă����B

b.�����ʃK�X�����

��\���ɂ����鎞���ʂ̃K�X����ʂ������B

���ԕʂ̃K�X����ʂ��Ċ����Ɗ��ԁE�ċx�݊��Ԃł̑啝�ȑ���������ꂽ�̂ŕ����E�x���̕��͂��s���B

�@�Ċ����Ɗ��ԁi����/7��16���j

�@�̎g�p�J�n�����͕ς�炸�̂V������ł��邪�A����ʂ�1.5�`2�{�߂��̏���ƂȂ��Ă���B�����̓o�Z�����ł���W���A���߂ɋ߂Â��ɂ�đ������Ă���B�[���ȍ~�̎g�p�Ɋւ��ẮA�ς��͂Ȃ����A�ߑO�E�����Ƃ͈Ⴂ����ʂ����܂葝�����Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B

�A�Ċ����Ɗ��ԁi�x��/9��4���j

�@�@�@�����Ƃ͈Ⴂ�g�p�ӏ��������Ă���x���́A����ʂ͕����Ɣ�ׂď��Ȃ����A��x���܂ł̎g�p��������B���X���Ɉꎞ�������Ă��邪�A����ȍ~�̖�Q�O���܂Ŏg�p���傫���ڗ����Ă���B

�B�ċx�݊��ԁi����/7��30���j

�@��ɐE�����A�w���ۈ玺�A���������g�p����Ă���ċx�݂́A�P�U�����ɑ傫�������Ă͂��邪�A���̑��̎������݂�ƍ�N�x�̉ċx�݊��Ԃ���������Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��B����ʂ������Ȃ錴���Ƃ��ẮA�P�U�����̑����Ɩ�x���܂Ŏg�p����Ă��邱�Ƃ���������B

�C�ċx�݊��ԁi�x��/8��21���j

�@�@�@�ߑO���̏���͂��܂�Ȃ��A�w���ۈ�ƐE�������炢�̎g�p�ł͂Ȃ����ƍl������B�����Ɠ��l�ɂP�T���A�P�U�����̑啝�ȏ㏸������ʑ����Ɋ�^���Ă���B

(2)�@�d�͏����

�@����A���E���������N�`���[�����{�����U���`��2����w�K���Ƃ��s���O�̂X���̓d�͏���ʂ̕��͂��s���B

�@�}5.3-6�Ɋ��ԕʏƖ��E�R���Z���g����ʁA�}5.3-7�`�}5.3-9�Ɏ����ʏƖ��E�R���Z���g����ʂ������B

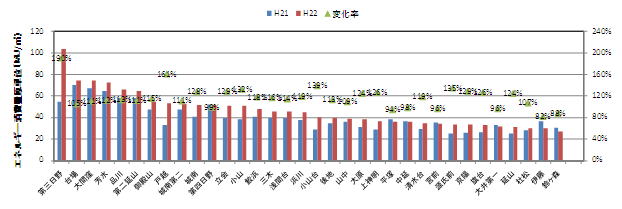

c.���ԕʏƖ��E�R���Z���g�����

�@���N�`���[���{�ォ��ȃG�l�����{����Ă������Ƃ���U���̏���������Ă���B���w�K���ƁA�ȃG�l�s����Ă����{�����V���Ɋւ��ẮA�傫�Ȑ��ʂ��o�Ă���B�������A�W���ł͉ċx�ݒ��̂��܂���X�N�[���̏�������������Ƃɂ��W���͍�N�x�Ɣ�ׂđ������錋�ʂƂȂ����B�ċx�݂��������X���ł��V���Ɠ��l�̌��ʂ�����ꂽ�B

d.�����ʏƖ��E�R���Z���g�����

�@���Ԋ����Ɗ��ԁi6��4���j

�@�@�@�ȃG�l���H�O�ł��邽�ߋ��N�Ɠ��l�̎g�p������Ă��āA��̏���ڗ��B����ɂ͂R�e�̏�������Ȃ��Ă���B

�A�Ċ����Ɗ��ԁi7��9���j

�@�ċx�ݑO�ɔ�ׂāA�Ǘ��������啝�ɍ팸����Ă���B����ɂ͗[���P�W�������班�����������Ă���̂ŁA��N�x�̖��_�ł����̎g�p�����P���ꂽ�ƌ�����B�Q�P�����̑����Ɍ�����̈�ق̎g�p�ɂ��Ă͍���̌����ۑ�Ƃ�����B

�B�ċx�݊��ԁi7��30���j

�@�@�@��N�x���g�p�ӏ��������Ă��邱�Ƃ��W���̏���ʑ����̌������Ǝv����B��̏���傫�����Ƃ���݂��o�����Ŏg�p���ꂽ���̂ƍl������B�����ł��Ǘ������̌�����������̂ŁA���E���̏ȃG�l�s�����ʂ�������B

(3)�@�������x

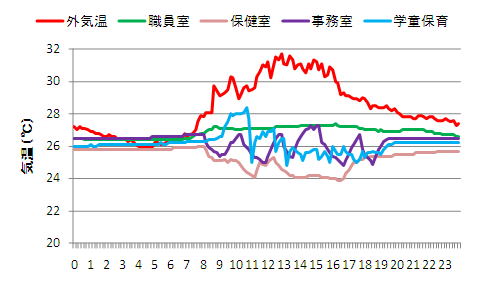

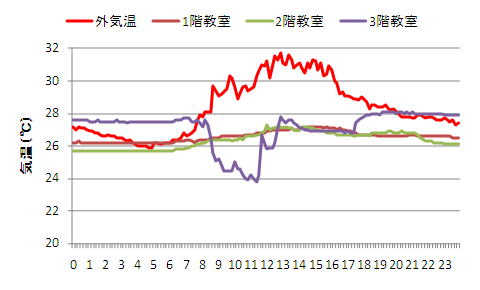

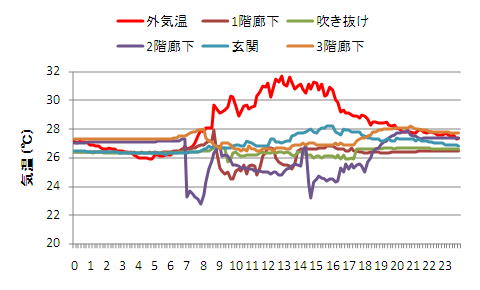

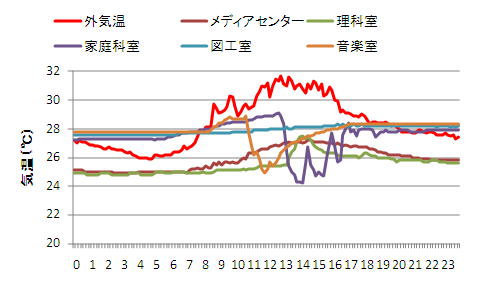

�@�Ċ����Ɗ��ԁE�ċx�݊��Ԃ̊e���̎������x�������B

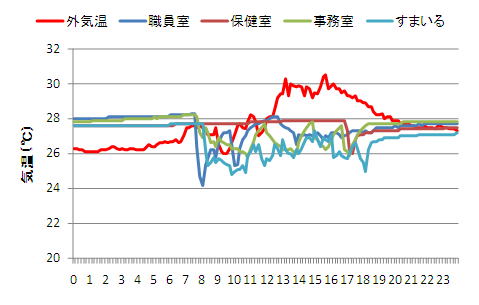

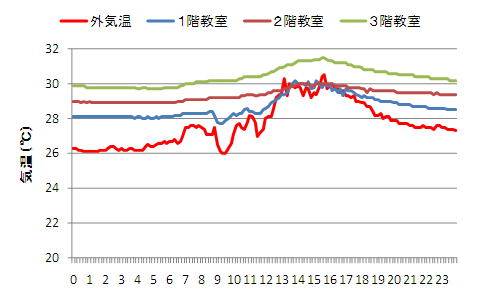

�@�Ċ����Ɗ��ԁi�Ǘ������E���ʋ���/7��16���j

�@���N�̉ẮA�ҏ��������������ߋ̏�����������B�������A�������x�����Ă݂�ƁA�E�����̉��x���Q�V���ƍ�N�x���P���オ���Ă��邱�Ƃ���ȃG�l�s���̈�ł���u��[�̉��x�ݒ���P��������v�����s�������ʂ������Ă���B����ɁA���ʋ����ł����l�̌��ʂ�����ꂽ�B���̑��̕����ł͂Q�U���ƈێ�����Ă��邪�O�C���x���������Ƃ���ł������̐ݒ艷�x�ŁA�ȃG�l���s�������̂��Ǝv����B

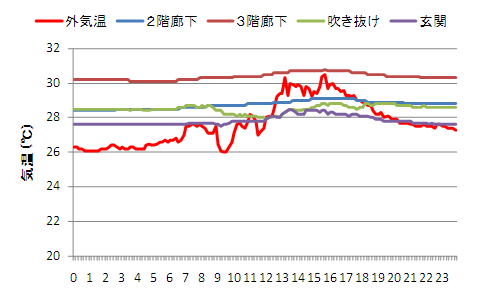

�A�Ċ����Ɗ��ԁi�I�[�v���X�y�[�X�E���ʋ���/7��16���j

�@��N�x�̓I�[�v���X�y�[�X�͈���ۂ��Ă������A���N�x�͂Q�e���Q�S���Ɨ������Ȃ��Ă���B�����݂Ă��ݒ艷�x�͂��܂�ς���Ă��Ȃ����Ƃ���O�C�����������Ƃ��l������ƏȃG�l������Ă���ƍl������B

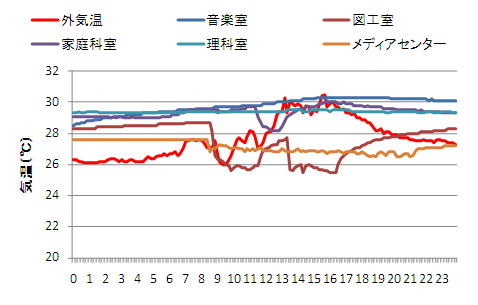

���ʋ����ł́A�}�H���E���y���E�ƒ�Ȏ��͂Q�W���ƍ�N���P���������A���f�B�A�Z���^�[�E���Ȏ��́A�Q�T���ƂP���������Ă��܂����B

�B�ċx�݊��ԁi�Ǘ������E���ʋ���/8��10���j

�@�@�@�Ċ����Ɗ��ԂƓ��l�ɐE�����̐ݒ艷�x���P���������Ƃ��킩��B���܂���X�N�[���ł́A�������������Ƃ��炩�A�Q�U�����s�������Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�@�@���ʋ����́A�g�p����Ă��Ȃ��̂ŊO�C���ɋ߂����x�ł���B

�C�ċx�݊��ԁi�I�[�v���X�y�[�X�E���ʋ���/8��10���j

�@�@�@�Ċ����Ɗ��Ԓ��ł͂Q�U���O�ゾ�������A�O�C���ɋ߂����x�ł���B

�@�@�@���ʋ����́A���ʋ����Ɠ��l�ɂ��܂�g�p����Ă��Ȃ����Ƃ���O�C���ɋ߂����x�ł���B

�������A�}�H���E���f�B�A�Z���^�[�ł́A�Q�U���E�Q�V���Ƃ����ݒ艷�x�ƂȂ��Ă���B

(4)�@�i��旧���w�Z��r

�i��旧���w�Z�́u��N�x�E���N�x�̂V���A�W���̏���ʁv�Ɓu��N�x�ƍ��N�x�Ƃ̕ω����v�������B

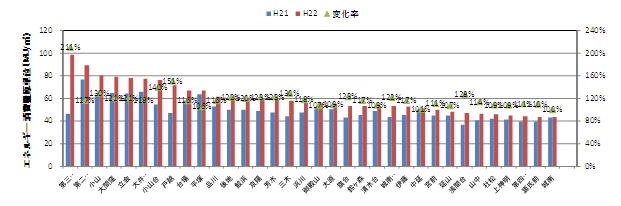

���N�x�ʃG�l���M�[����ʔ�r

�@�@�@��ꏬ�w�Z�́A�V���ł͕i�����X�ԖڂƏ�ʂł͂Ȃ��Ȃ����B�ȃG�l�s�����{���ʂ��������ꂽ���̂ƍl������B�������A�W���ł͂Q�ԖڂƍĂя�ʂɓ����Ă��܂������A���ւ����{�̑�O����͕ʂƂ��ď�ʂɍ��͂Ȃ������B

�@�@�@�V���E�W���̕ω������݂�ƁA�V���F�P�P�O���A�W���F�P�O�T���Ƒ��̊w�Z�Ɣ�r����ƕω����ł́A�Ⴂ���l�������Ă��邱�Ƃ���ȃG�l���ʂ��������ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl������B

���A���P�[�g�E�q�A�����O����

�@��ꏬ�w�Z�̋��E���A���w�K���Ƃ����{�����T�N����ΏۂƂ����A���P�[�g�������s�����B�܂��f�[�^����̍ۂȂǂɋ��E���̕��Ƀq�A�����O�������s�����B

(1)��P�E�������A���P�[�g

�@�@�V�����Ɏ��{�����i�K�ő�P��ڂ̋��E���A���P�[�g���s�����B

���A���P�[�g���e��

�@�@�@�E��[�̐ݒ艷�x�ɂ���

�@�@�@�E��[�̎g�p�p�x

�@�@�@�E��[�g�p���Ԃ̒Z�k

�@�@�@�E�Ɩ������܂߂ɏ��������ǂ���

�@�@�@�E�R���Z���g�����܂߂ɂʂ������ǂ���

�@�@���A���P�[�g���ʁ�

�@�@�@�E��[�̉��x�ݒ����N�x�Q�T���������Ƃ�����Q�V���ɁA�Q�U���̂Ƃ�����Q�W���ɂȂ�

�P�`�Q���グ���B

�@�@�@�E��[�̎g�p����N�x���}����

�@�@�@�E���ʋ����̗�[���R�O���x�߂ɂ���悤�ɂ����B

�E�Ɩ�����N�x��肱�܂߂ɏ������B

�@�@�@�E�d�C�|�b�g�A�V�����b�_�[�A�s�u�Ȃǂ̓d�����i�̃R���Z���g�����܂߂ɂʂ����B

(2)�q�A�����O����

�@���ċx�݂̎g�p�ɂ��ā��@���Z���搶�E���܂���X�N�[���E�����

�����܂���X�N�[���i�w���ۈ�j

�@�@�@�E���j�A�j���ȊO�͊����B

�E8:30�`19:00�k�E���̏o�ދl

�@�@�@�E9:00�`18:00�k�����l

��1�K�c�t��

�@�@�@�E7/20�`8/22�@�H�����B

���e���ʋ���

�@�@�@�E��K���Ɓi�ċx�ݑO���j

�����̑�

�@�@�@�E���[���h���[���A�I�[�v���X�y�[�X�A���y���̑ݏo�B

(3)���������A���P�[�g

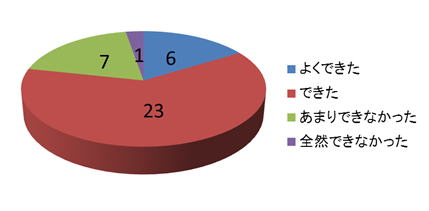

�@��Q��̊��w�K���Ƃ̍Ō�ɍ���̊w�Z�ȃG�l���H�̊��z���ӂ܂����A���P�[�g���������{�����B

�n�����g���A���ݖ��ɊS�����鎙�������������B

�V���߂��̎������ȃG�l�s���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł����Ɖ����B�Ȃ��ł��Ɩ��Ɛ��Ɋւ��鍀�ڂ̉����������B

7���߂��̎�������ς������Ɖ��Ă���A�Ȃ��ł���[�Ɋւ���ȃG�l����ς������Ƃ��������������B

���ʂ��݂āA�\�z�ȏゾ�����Ɖ��鎙�����ł������A���ɑ��������̂��ȃG�l���ʂ��o�����Ƃ͓���Ƃ����������B

�Ɩ��␅�A���E�J�[�e���Ɋւ��鍀�ڂ���������Ă����B

9���ȏ�̎������ȃG�l�ɑ���ӎ����オ�����Ɖ��Ă���A�ȃG�l�����v���O�����������̊��ӎ�����Ɉ��̌��ʂ�����ƍl������B

(4)��Q�E�������A���P�[�g

�@�@�@��Q��̊��w�K���Ƃ̌���A���E����ΏۂɂQ��ڂ̃A���P�[�g�������s�����B�Ȃ��A���̓��e�́A�����Ƃ������N���镔��������B

���A���P�[�g���e��

�E�����ŊS�̂������

�@�@�@�E�ȃG�l�Ɏ��炪���g�ނ��Ƃ��ł�����

�@�@�@�E�ȃG�l���s���āA��Ԃ��������Ƃ͂�������

�@�@�@�E��������������ɉƒ�ŏȃG�l���s������

�@�@�@�E�ȃG�l�s�����ʂ��āA�ǂ��v������

�@�@�@�E������ȃG�l�𑱂���ꂻ����

�@�@�@�E�ȃG�l�ɑ���ӎ����ς������

�@�@���ȏ�̓��e�͎����Ɠ����ł���B

�@�@�@�E��������ȃG�l�Ɋւ��ėv�]�E�ӌ�����������

�@�@�@�E�ȃG�l�W��|�X�^�[�͏ȃG�l�s�����i�ɂȂ�������

�@�@�@�E�d��������ɂ�����x��͂�������

���A���P�[�g���ʁ�

�@�@�@�E�����Ɠ��l�ɒn�����g���ɊS�̑������������B

�@�@�@�E�����ȏ�̕����ȃG�l�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł����Ɖ���

�@�@�@�E��ԂƊ��������Ƃ͂��܂�Ȃ������B

�@�@�@�@�R���Z���g���ʂ����Ƃ���Ԃ������Ƃ�����������������

�@�@�@�E��������͏Ɩ��Ɋւ���ȃG�l�̗v�]�����������Ƒ����̕��������B

�@�@�@�E���ʂ��݂Ă̊��z�Ɋւ��ẮA�\�z�ȏ�ɑ傫�Ȍ��ʂ��o��Ɗ������������������B

�@�@�@�E�ȃG�l�W��|�X�^�[�́A�������i�ɂȂ������Ɗ������������������B

�@�@�@�E�ȃG�l�ɑ���ӎ��̕ω��͏����オ�����Ƃ����������������B

�����ʌ��̂܂Ƃ�

�@�i�K�X�j�Ɋւ��ẮA��N�x�Ɣ�ׂĖҏ����������������Ƃ������ʌ����Ƃ������ʂ͏o���Ȃ��������A�������x���݂�Ɛݒ艷�x���P���オ���Ă�����A�ω����Ȃ�������Ɨ�[�̕��ׂ����������������Ƃ��킩�����B�ȃG�l�����{���Ă��Ȃ������ꍇ�͂���ɑ�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂦ��B

�@�Ɩ��E�R���Z���g�i�d�́j�Ɋւ��ẮA�傫�Ȍ��ʂ�����ꂽ�B�N�Ԃ�ʂ��Ďg����Ɩ��E�R���Z���g�̏ȃG�l�͍����łȂ��A������p�������A�X�Ȃ�ȃG�l���ʂ��o����悤���g��ł��������B�C��Ȃǂɉe������Ȃ����Ƃ�����̍s�����ȃG�l���ʂɂȂ��������̂ƍl������B

�@�A���P�[�g��������́A���E���E�����̑o���ŏȃG�l�Ɏ��g��ł��炦�����Ƃ��킩�����B���E�������ōs���̂ł͂Ȃ��A�������ϋɓI�Ɏ��g��ł��ꂽ���Ƃŋ��E���̍s���ɂȂ��������̂ƍl������B���E���E�������ɏȃG�l�ɑ���ӎ������サ�A�p���\�Ɍ����Ĉ���O�i�����B

|